逐梦海天|披月乘风,拾贝而归——“中山大学”号顺利执行2023年暑期科考实习航次任务(一)

蔚蓝的海洋,是大自然最美的画卷。在这片浩瀚的蓝色领域中,“中山大学”号海洋综合科考实习船在返厂设备加装、保修维护工作顺利完成后再次扬帆起航,执行了2023年暑期科考实习航次任务。本航次共分为两个航段,在“上海–汕头”航段,来自复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、兰州大学、河海大学、南京信息工程大学7所兄弟高校45名师生踏上了为期4天的科考之旅。

7月6日上午,参航师生在上海江南造船厂登船,拉开了本次暑期科考实习航次“上海–汕头”航段的序幕。

10时,全体人员在科考船餐厅召开了航次动员大会。航次首席、大气科学学院院长董文杰教授对参航师生们进行了动员,鼓励大家将青春热血书写在祖国的蓝色疆土上,响应党和国家号召,乘大船、建新功。蓝明华船长对参航师生表达了热烈欢迎,并详细介绍了船上的生活设施情况和相关注意事项。广东省气象局二级巡视员、航次领队常越也做了动员讲话,表达了第一次搭乘“中山大学”号参加海洋科考的喜悦和期待。大气科学学院副院长、海洋科考中心主任于卫东教授强调了海洋环保的重要性和船上生活垃圾分类的必要性,学科专业副主任、航次执行首席崔廷伟教授则详细介绍了三个海上实习作业组的主要任务。

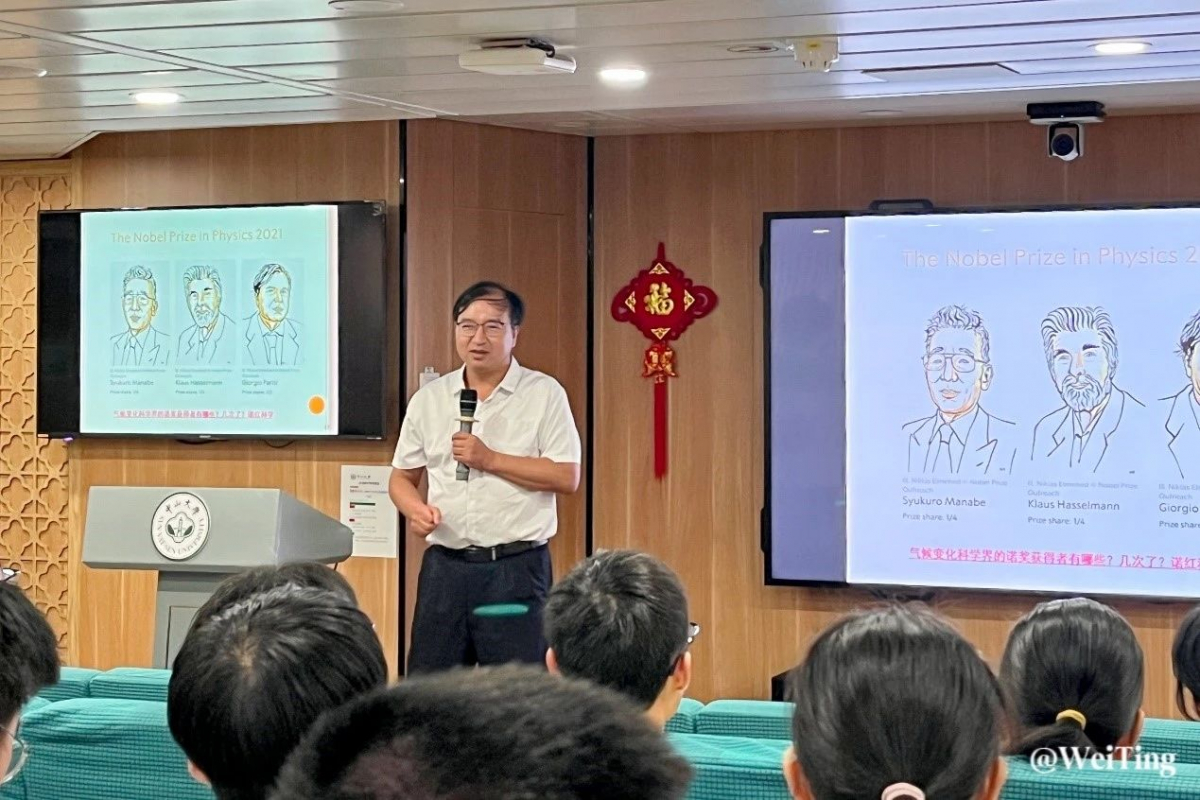

15时许,安全培训在船上多功能厅开展,三副刘家豪为大家介绍了救生衣的正确穿戴方式、各种汽笛含义,以及救生艇乘员位置安排。19时,大家齐聚在多功能报告厅参加引人入胜的“摇摆课堂”。北京无线电测量研究所魏艳强高级工程师为大家科普了船上“新成员”多普勒天气雷达,复旦大学丁硕毅副研究员、河海大学龙上敏副教授和兰州大学王金艳教授分别为大家带来了三场精彩的专题报告,吸引了众多师生和船员前来听讲。

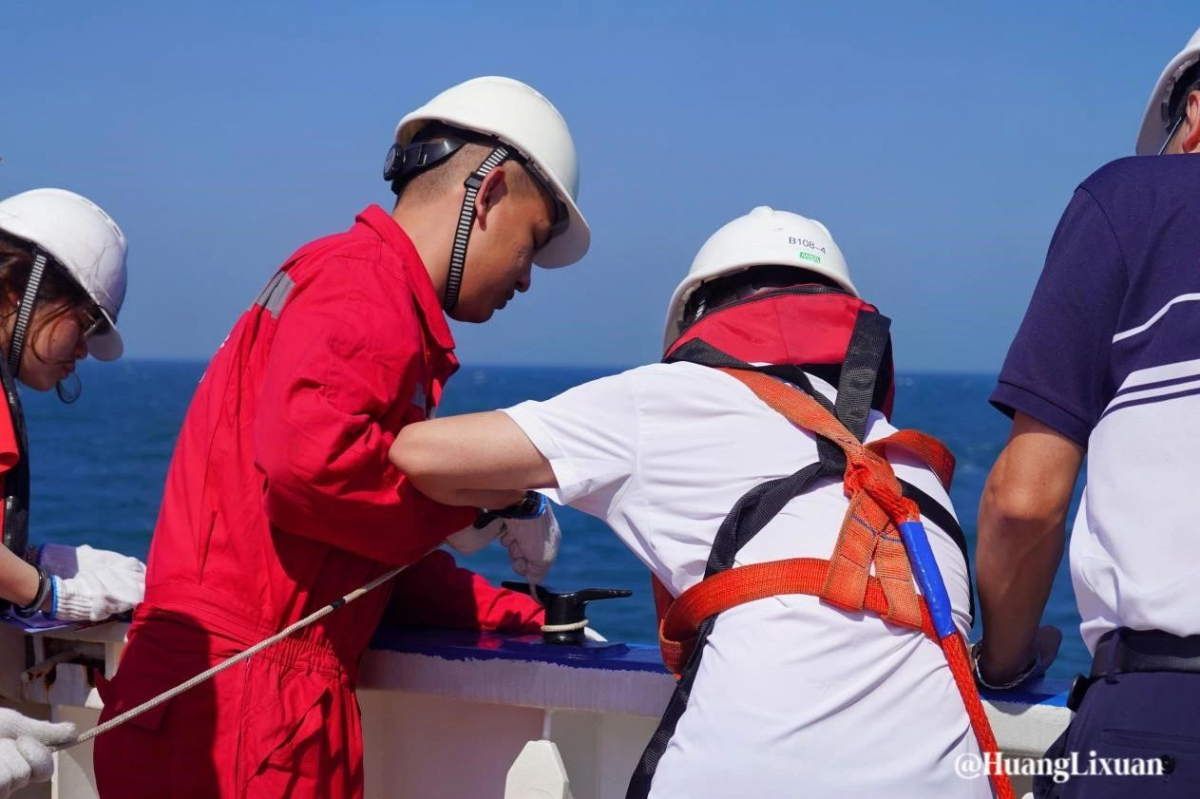

7日上午9时,所有参航师生在后甲板集合,开展第一个站位的作业实习。40名参航学生按照院校分为3个大组,由各带队老师率领,分别开展物理海洋、气象观测和海洋光学观测三个方向的科考实习。

在海水温–盐–深测量系统(CTD)操作间,同学们在探测部曾信工程师的带领下,认真学习挂瓶和采水操作;在仪器运维室,大气科学学院韩博副教授和南方海洋实验室周海涛工程师为同学们细致地讲解探空气球的工作原理,并带领同学们亲手放飞探空气球,随后在停机坪,韩博副教授为同学们讲解船首气象桅杆上的仪器设备;在后甲板,崔廷伟教授介绍海水透明度和水色测量流程,同学们齐心协力将拴着重锤的透明度盘下放到海中,对海水透明度和水色进行了观测。

午后,受台湾海峡“狭管效应”和太平洋内波的影响,海面风高浪急,逐渐达到了4-5级海况。下午14时,原定的作业计划也由于海况较差取消。待海况稍好转后,16时30分,师生们参与了弃船演习。通过弃船演习,大家对船上的逃生路线和救生艇有了进一步的认识,树立了更为良好的安全意识。进入夜间,海况再次变差,越来越多同学开始感到身体不适,船员们主动为参航师生们送来了晕船药和晕船贴。而对于那些没有晕船的师生们来说,他们享受到了难得的休憩时光。科考船上的健身室乒乓球台、大餐厅里的中国象棋比赛、小餐厅的海上KTV以及多功能报告厅的精彩电影,为科考船上的夜晚时光增添了一抹亮色。

8日上午9时,经过一夜的大浪,“中山大学”号驶入了相对平静的海域,随即全体师生抓紧时间开展了第二和第三个站位的实习作业。经历了前一天的大风大浪,大家在作业时都感觉游刃有余,干劲十足。

晚上19时,参航师生齐聚餐厅,召开航次总结会。董文杰院长对各高校师生的实习活动圆满完成表示祝贺,对全体船员、科考探测人员的默默支持表达感谢。各单位带队老师和学生代表踊跃发言,纷纷感谢“中山大学”号提供的宝贵实践经历。

紧接着,本航段“摇摆课堂”第二讲如期而至,我院董文杰教授、南京信息工程大学李青青教授、南京大学王磊老师和蓝明华船长分别为师生们介绍了气候变暖的责任归因、热带气旋的预报、系泊探空气球探测和南极科考经历。

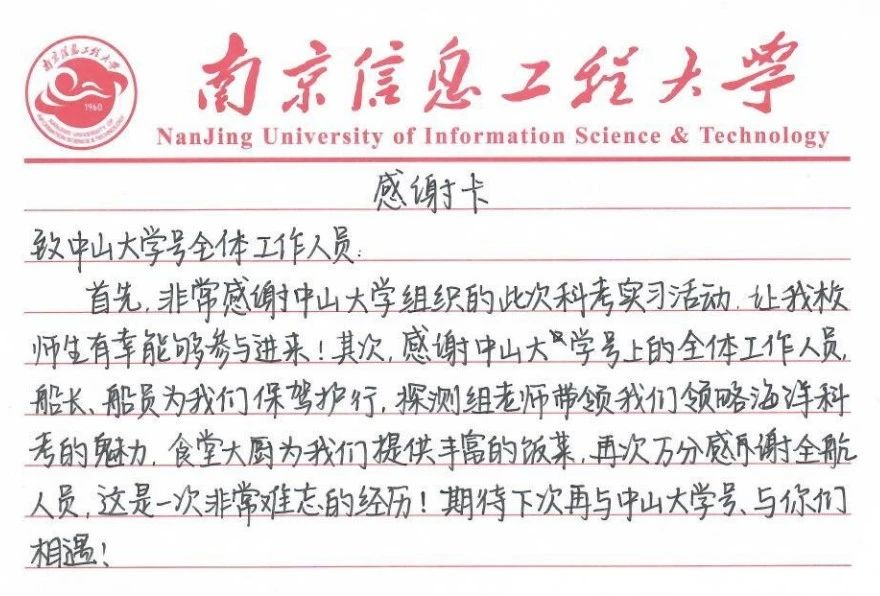

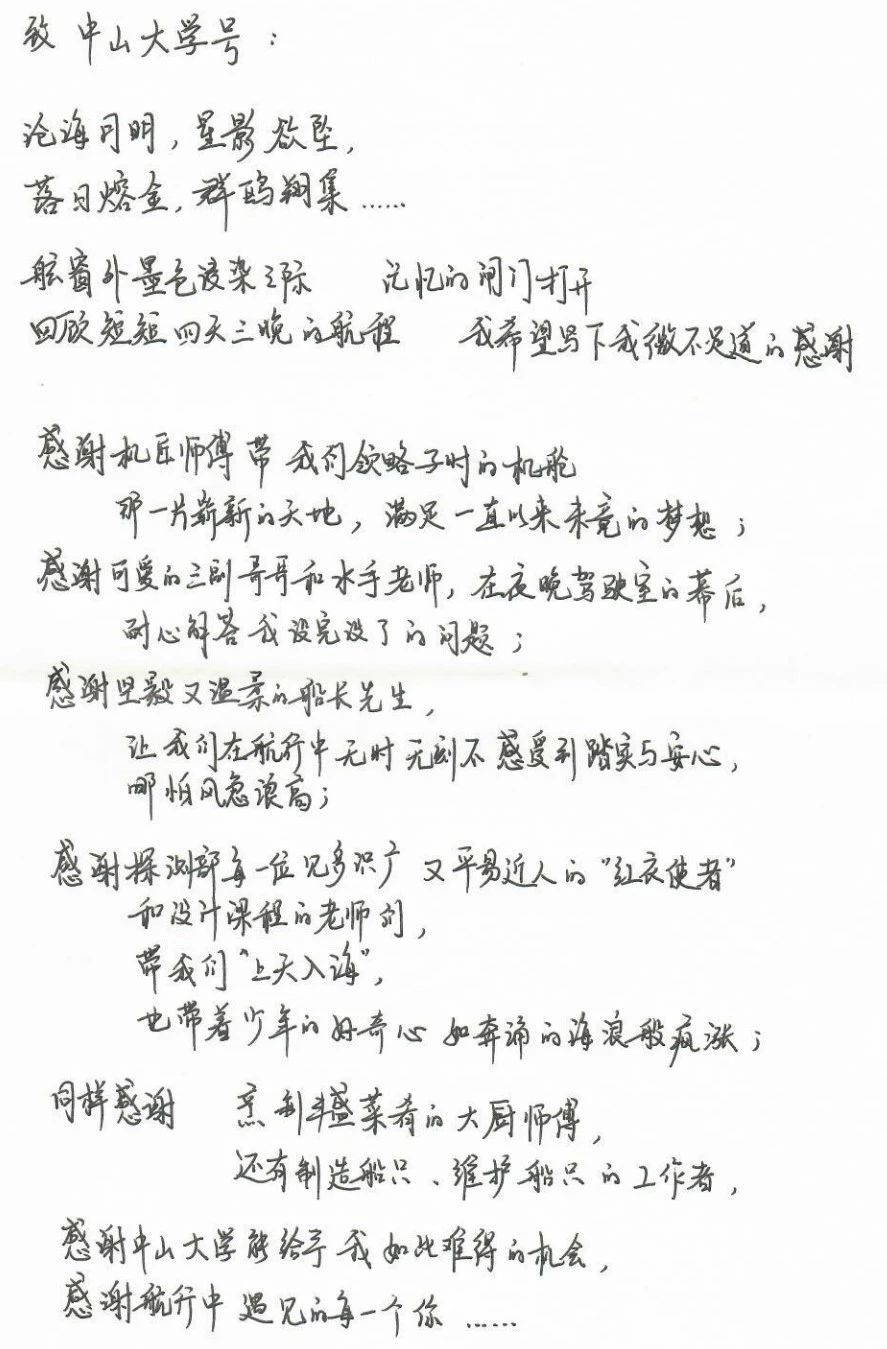

9日上午9时,“中山大学”号靠泊汕头,在汕头港收到了汕头校友们的热烈欢迎。至此,本航次“上海–汕头”航段落下帷幕。参航师生怀着不舍的心情,在住舱内留下感谢信,结束了这段难忘的科考实习之旅。本次航次增进了国内高校师生的联系交流,促进了学科交叉和知识融合,在科考实践中切实提升了学生的综合素质和团队协作能力,为推动涉海高校海上实习联盟的建立打下了更为坚实的基础。

以下是部分参航同学的感悟:

1、南京大学 陈战非:

这次“中山大学”号海上科考是我第一次参加科考项目,我感到非常荣幸也非常激动,同样也收获了很多。这几天在船上过得非常充实,从耐心细致的老师们那里学习到了专业知识,从阅历丰富的船长和船员那里了解到了更多有关海洋的内容,也结识了很多优秀的同学们。非常感谢中山大学提供的实习机会,也非常感谢船长和船员们以及我的带队老师和同学对我的照料和关怀,很幸运在第一次科考实习的过程就遇到了如此多温暖细致的人,期待在未来和大家再次相聚。

2、上海交通大学 杨汉全:

作为中山大学的毕业生,这次回到“中山大学”号科考船非常激动和感恩。“中山大学”号首航时,我也参与了送船的仪式,没有想到的是在毕业以后还有机会踏上这条船进行科考实习。党的二十大报告提出,发展海洋经济,保护海洋生态环境,加快建设海洋强国。海洋科学探索与研究是加强人类对海洋认识的重要手段,“中山大学”号这一国内一流的科考平台,是我们关心海洋、认识海洋、经略海洋的有力武器。作为海洋领域的青年学子,我要向船上悉心指导的老师、认真工作的船员学习,在未来的科研探索中勇往直前,为我国的海洋强国战略贡献出自己的力量。

3、浙江大学 徐高阳:

参加为期三天的“中山大学”号科考实习活动让我受益匪浅。我有幸与优秀的科研团队合作,亲身参与了海洋调查和数据采集工作。这次实习不仅提升了我的科学素养和实践能力,还让我深刻认识到科学研究的重要性和挑战性。在实习过程中,我与同学们相互支持、合作默契,增进了友谊和团队精神。这次实习经历让我更加热爱海洋科学,并激发了我继续追求科学研究的热情。

责编:冶玉兰

一读:李丰妤

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍