南方海洋实验室创新团队研究揭示海表能量通量对准双周振荡的响应及影响

准双周振荡(QBWO)是热带地区季节内振荡的重要组成部分,周期一般为10~20天;南海是全球准双周振荡现象最活跃的地区之一。准双周振荡与天气和气候过程关系密切,包括季风的爆发和撤退,热带气旋的生成频率和路径,极端高温、强降水事件的产生等。因此,认识、模拟和预测准双周振荡过程对海洋气象预报、气候预测和防灾减灾等意义重大。前人研究认为准双周振荡与海气相互作用密不可分,尤其海表能通量在其传播过程中起到了关键作用。但受观测限制,目前对海表能量通量各分量在准双周振荡期间的作用还缺少较为系统的研究。

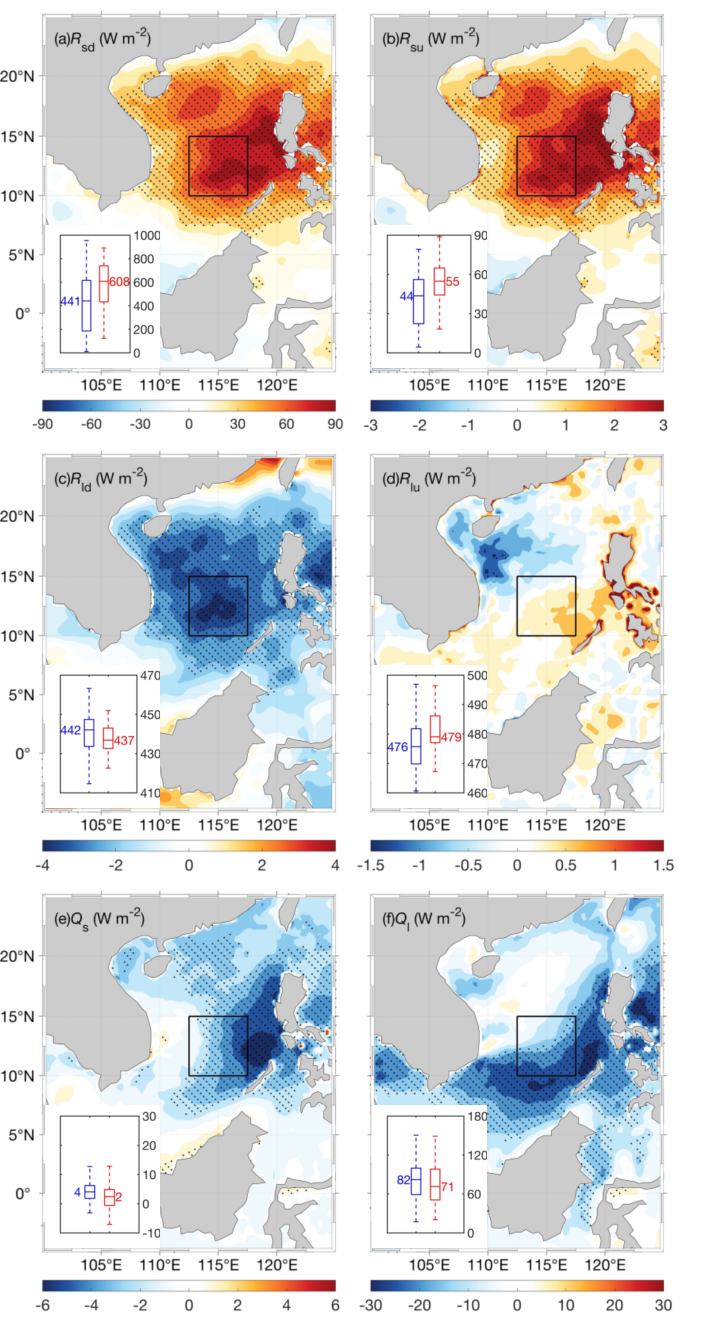

南方海洋实验室创新团队利用2019年中山大学南海综合科考夏季航次(SCSEX2019)的走航观测数据,结合其它数据总结了两类准双周振荡模态——中部型和偶极子型,并证明这两种模态在近40年尺度上有很强的代表性。研究进一步分析了海表能量通量对准双周振荡的响应特征,总结发现:在两种模态的正位相下,海表向下短波辐射异常中心均可达到 90 W m−2 ;向上短波异常占向下短波辐射异常的4~8%;海表向上长波辐射(和海表温度)在中部型模态下响应较弱,在偶极子模态下仅在巴士海峡附近有正响应;感热通量与潜热通量的响应可分别达到 -7 W m−2 和 -30 W m−2 。本研究还讨论总结了南海地区盛行较强的准双周振荡的条件:首先,南海夏季风爆发后的西南风场和准双周振荡导致的经向风异常一起调控南海水汽通道,进而显著调控南海区域积云对流强度;其次,南海地区东西不对称的海陆热力分布使得湍流热通量异常仅集中于菲律宾沿岸以西海域,维持了准双周振荡的环流异常;最后,南海表层海水与大气的热惯性差异也有利于准双周振荡低层环流场异常的维持。

责编:原晋豫

一读:范凌婧

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍