南方海洋实验室前沿研究中心揭示南大洋近惯性运动风能量输入特征和变化趋势

近惯性频率的扰动风可以引起海洋表层的共振,进而产生海洋表层的近惯性震荡。近惯性运动主导着海洋的内波频谱,它们是深海和上层海洋混合的重要能量来源,有助于维持全球热盐环流。在过去几十年的研究中,基于数值模式结果估算的全球风生近惯性能量为0.29-1.4TW,取决于所使用的风产品。然而,由于研究近惯性流需要大量高时间分辨率的模拟结果输出,基于模型的近惯性风能量输入研究往往局限于相对较短的时间,通常从几个月到一年不等。虽然也可以通过近海表漂流浮标的观测数据来估计洋流的近惯性运动,但由于缺乏长期观测数据和浮标分布不均匀,因此无法评估近惯性运动的长期变化趋势。

本研究中,我们使用一个高分辨率大气再分析产品强迫的全球耦合海洋-海冰模型(水平网格距18公里)来研究1979年至2019年期间南大洋近惯性风能量输入特征和长期变化趋势。在41年的研究期间,近惯性频率的风应力在60°S和30°S之间基本呈带状分布(图1a)。近惯性风应力的值在印度洋和澳大利亚南部较大,而在南太平洋和南大西洋西部较小。另一方面,海表面近惯性流显示出非常不同的空间模式(图1b)。除了一个局部区域有强烈的近惯性流外,印度洋区域和澳大利亚南部的近惯性流的值相对较小。近惯性流速度的大值主要集中在南大西洋地区。造成这种分布差异主要是因为表层近惯性流的值与近惯性风应力成正比,与混合层深度成反比。近惯性风能量输入在南大洋存在纬向不对称分布,南印度洋输入最强,南太平洋输入最弱(图1c)。

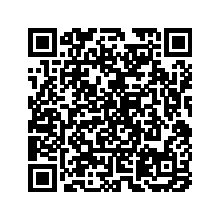

我们发现了南大洋近惯性风应力、表层近惯性流和近惯性运动的风能量输入在1979-2019年期间都基本呈现显著增长趋势(图2)。近惯性风应力变化趋势与近惯性流变化趋势之间依旧出现差异,通过绘制近惯性风应力与混合层深度比值的时间序列与近惯性流进行比较发现了混合层变化对海洋表层近惯性流变化趋势具有重要的调制作用。在变化趋势分布上,近惯性风应力上升趋势分布较广,大多集中在40°- 60°S纬度带,最高值出现在南太平洋东部(图3a)。相反,表层近惯性流呈现出上升和下降混合的变化特征(图3b)。近惯性风应力与表层近惯性流变化趋势分布之间的差异可以用混合层的纬向不对称变化来解释。在研究期间,三个表层近惯性流下降区域的混合层都经历了明显的加深(图3d)。因此,近惯性运动的风能量输入趋势分布变得零散化(图3c),40°S以南的印度洋上升趋势最为显著。这是由于这里近惯性风应力在41年内显著增加,混合层显著变浅。我们的研究证明了混合层深度在调节表层近惯性运动空间格局和变化趋势中的作用,并强调了仅使用大气强迫来预测未来变化的局限性。

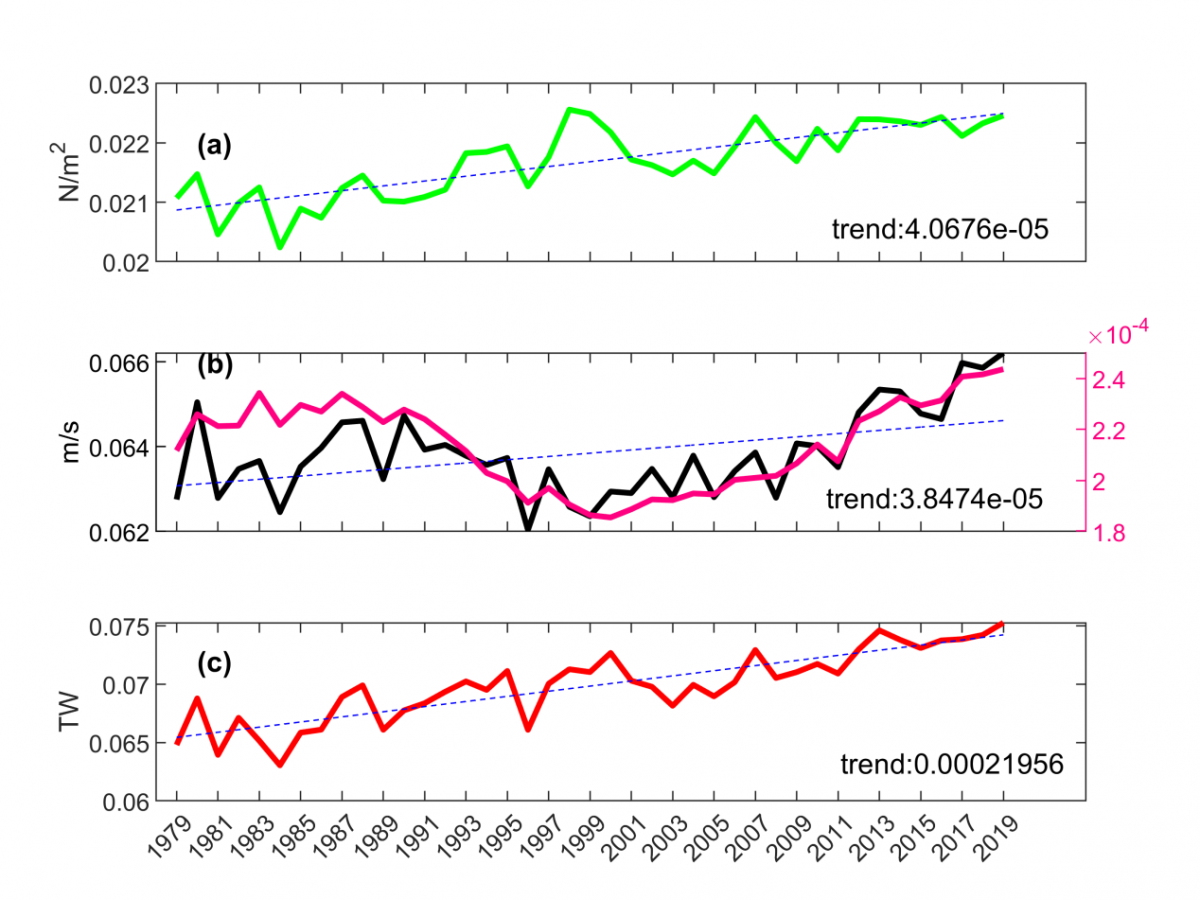

我们还研究了南大洋近惯性风应力、表层近惯性流和近惯性运动的风能量输入在1979-2019年期间变化趋势的空间分布。为了评估近惯性风应力的变化是受到中尺度还是天气系统变化的影响,本研究还分析了1h-2天(中尺度)和2-8天(天气尺度)扰动风的涡动能。1979-2019年期间,中尺度和天气尺度系统均呈现显著的增加趋势(图4a)。中尺度天气系统和近惯性风应力都表现出广泛的正趋势,且正趋势的峰值都位于南太平洋(图4b)。因此,我们的研究结果表明,中尺度天气系统的变化是近惯性风应力在41年研究期间呈上升趋势的主要驱动力。

本研究量化了南大洋近惯性运动风能输入的分布和长期变化趋势,揭示了近惯性运动风能输入分布的纬向不对称性以及由于中尺度天气系统的增强,这种能量输入在过去41年里显著增加。研究结果对认识南大洋混合和经向翻转环流的变化原因具有重要意义。

该研究成果于2023年9月19日发表于国际地球物理领域著名期刊Geophysical Research Letters(SCI一区,影响因子5.2),题目为“Distribution and Trend of Wind Power Input to Near-inertial Motions in the Southern Ocean”。河海大学博士研究生钱江潮为文章第一作者,东安吉利亚大学环境科学学院翟晓明副教授和南方海洋实验室前沿研究中心极地海洋组首席研究员王召民教授为文章通讯作者。

该研究工作得到了国家自然科学基金极地专项项目和南方海洋实验室科研经费的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1029/2023GL105411

责编:陈韦杭

一读:卜晓彤

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍