中山大学地球科学与工程学院博士研究生胡桂在GRL上发表文章:2023年土耳其大地震后续海啸的形成机制

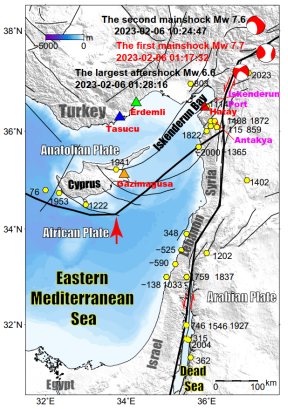

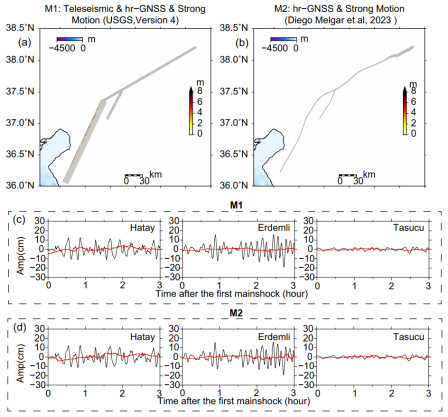

2023年2月6日,当地时间4:17:32,在土耳其与叙利亚的交界带发生Mw 7.7级和Mw 7.6级的近岸走滑地震对(图1),两次地震震中空间差距120 km,时间仅相差9小时(图1)。地震造成超过5万人死亡,伴随第一次主震,在距离震中最近的Iskenderun湾附近三个潮位站记录到了最大波幅40 cm的海啸。虽然海啸事件仅造成局部影响,但这次事件是地中海东南部地区自1953 ML 6.2 Cyprus地震海啸事件以来首次仪器记录到的海啸事件。地震有限断层模型显示,断层并未破裂至海域(图2a和2b),且相应的海啸模拟结果并不能解释观测的海啸波(图2c和2d)。由于缺乏水下观测,海啸的生成机制神秘未知。

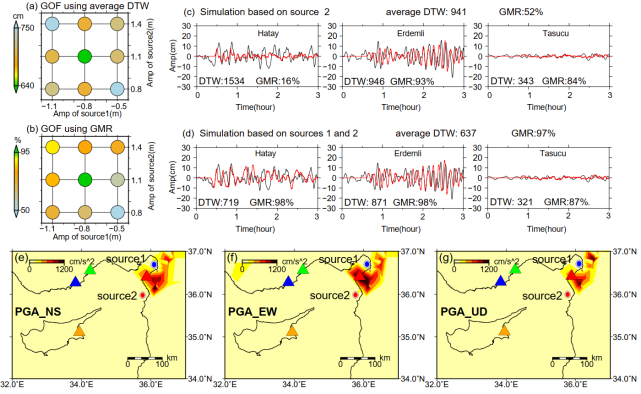

为了探究Mw 7.7级的陆地走滑地震触发海啸的机制,我院海洋地质灾害李琳琳教授课题组博士研究生胡桂、杜朋,联合东京大学地震研究所Kenji Satake教授,从海啸水面异常观测着手结合逆向海啸射线追踪方法和海啸正演模拟方法探索触发海啸的源头(图3a和3b)。结果表明,海啸可能由两个源共同触发,一个位于Iskenderun湾外部(图3c),另一个位于湾内部(图3d)。湾内的触发源具有7公里的特征长度,产生了主导周期为10-30分钟的海啸,初始运动向下,可能是由滑坡或子断层滑移引发。湾外的源具有6公里的长度,产生了主导周期为2-10分钟的海啸,初始运动向上,可能与岩体砂土液化有关。两个海啸源均位于地震强震动的沿岸海域(图3e~3g),与该河口地区较厚的泥沙沉积紧密相关。由此警示靠近海域的近岸地震可能会触发沿岸滑坡,继而触发海啸等链生灾害。

该事件对我国南海北部海域断裂带的海啸灾害研究具有重要意义。南海北部存在以华南沿海滨海断裂带和陆坡断裂带为主的多条活动断裂带,其断层活动性仍未探明。断裂带总体平行于华南沿海海岸线,长度可达上千公里,贯穿整个华南沿海,邻近粤港澳大湾区等人口密集的沿海地区。两条断裂带分别展布于水深30~50米的陆架海域和100~200米水深的陆架边缘,历史上曾发生过多次7级左右强震,其中5次伴随有明确的海啸现象。未来一旦再次发生强震,极有可能形成类似2023年土耳其地震-滑坡-海啸灾害链的事件。断裂带与海岸线近乎平行的走向能有效地捕获海啸波于陆架区域,激化海啸动力过程,对近岸港口、码头和海产养殖等基础设施造成灾害性影响。

此项研究以我院博士研究生胡桂为第一作者,李琳琳老师为通讯作者发表在国际知名刊物GRL上,发表链接如下:

Hu, G., Satake, K., Li, L., & Du, P. (2023). Origins of the tsunami following the 2023 Turkey–Syria earthquake. Geophysical Research Letters, 50, e2023GL103997. https://doi.org/10.1029/2023GL103997

责编:许璐洁

一读:罗雨欣

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍