中山大学地球科学与工程学院研究生张智超在RS上发表文章:公共主影像堆叠大气校正方法在InSAR大气评估中的表现和非线性形变序列反演实践

合成孔径雷达(SAR)干涉测量(InSAR)技术已经发展成为当前形变测量的主要技术手段之一,是研究包括地震过程在内的灾害过程的主要数据源。由于雷达射线在大气中穿梭的固有属性,大气成分变化带来的差异相位延迟效应(APS)是影响InSAR形变时间序列(尤其是小形变)产品精度的主要噪声。在InSAR分析中,公共主影像堆叠(CSS)大气改正算法因不需要额外数据支撑而成为提高InSAR形变测量精度中最有潜力的方法之一。

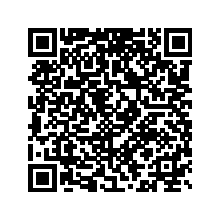

中山大学地球科学与工程学院硕士研究生张智超在导师冯万鹏老师的指导下深度挖掘了CSS方法的优劣,提出了一种迭代方法(iCSS)来解决传统CSS固有的弱边缘约束问题,并进一步拓展时序技术到可以包含突发形变等复杂变形过程。通过如图1所示的信号处理流程,我们将有机会一次性获取震间、同震和震后的形变序列,为研究地震周期性和断层物理提供重要支撑。

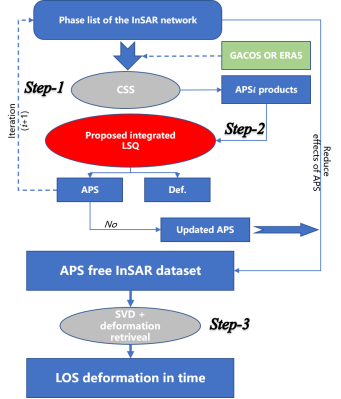

将该方法应用于西藏2020年3月20日定结5.7 Mw地震(图2)的形变过程。

iCSS反演结果显示基于Sentinel-1雷达干涉信息直接揭示了由Mw5.7主震触发的完整形变序列。参考点No-2(图1b)发生了明显的~125 mm的同震沉降,并在震后继续随时间呈对数向下移动,震后3个月内累计位移为~30 mm,同时位于上盘的参考点No-3则发生了~20 mm的同震隆起,但震后立即反向滑动,累积沉降为7 mm(图3)。iCSS给了我们新的视角重塑了地貌在地震过程中的建设过程,并暗示了局部变形除了是区域地应变积累的产物,也会在同震应力的控制下发生天到月级的动态过程。

本研究提出的方法在改善了传统CSS方法基础上,拓展了InSAR时间序列分析方法在解决包括突然形变方面的能力。这意味着该方法在挖掘InSAR形变历史中具有反演复杂形变的潜力。同时,在研究中开发了基于弹性地壳模型的构造形变历史模拟程序,并在GitHub中分享(https://github.com/wpfeng/pSAR_defsim)。

以上研究成果以中山大学地球科学与工程学院硕士研究生张智超为第一作者,冯万鹏副教授为通讯作者,发表在国际知名期刊《Remote Sensing》(中科院二区,IF:5.0)。

原文引用:

Zhang, Z.; Feng, W.; Xu, X.; Samsonov, S. Performance of Common Scene Stacking Atmospheric Correction on Nonlinear InSAR Deformation Retrieval. Remote Sens. 2023, 15, 5399.

https://doi.org/10.3390/rs15225399

论文链接:https://www.mdpi.com/2072-4292/15/22/5399

责编:范凌婧

一读:何欣琼

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍