我校地球工程与科学学院博士研究生许健在JAES上发表最新成果:华南地块地壳各向异性特征及其构造意义

华南地块是欧亚板块东南缘地壳生长和大陆增生最活跃的陆-洋过渡带, 其壳-幔物质与能量强烈交换,构造活动复杂。尽管众多学者在该区域做了许多大尺度、深层次的壳幔速度结构研究,但对其壳幔结构和大地构造关系仍然存在不同的认识。而地震波各向异性可以提供地球内部物质的流动和运动方式等多方面信息, 反映着地球内部长期变形的累积效应, 对了解壳幔交互作用研究起着重要作用。

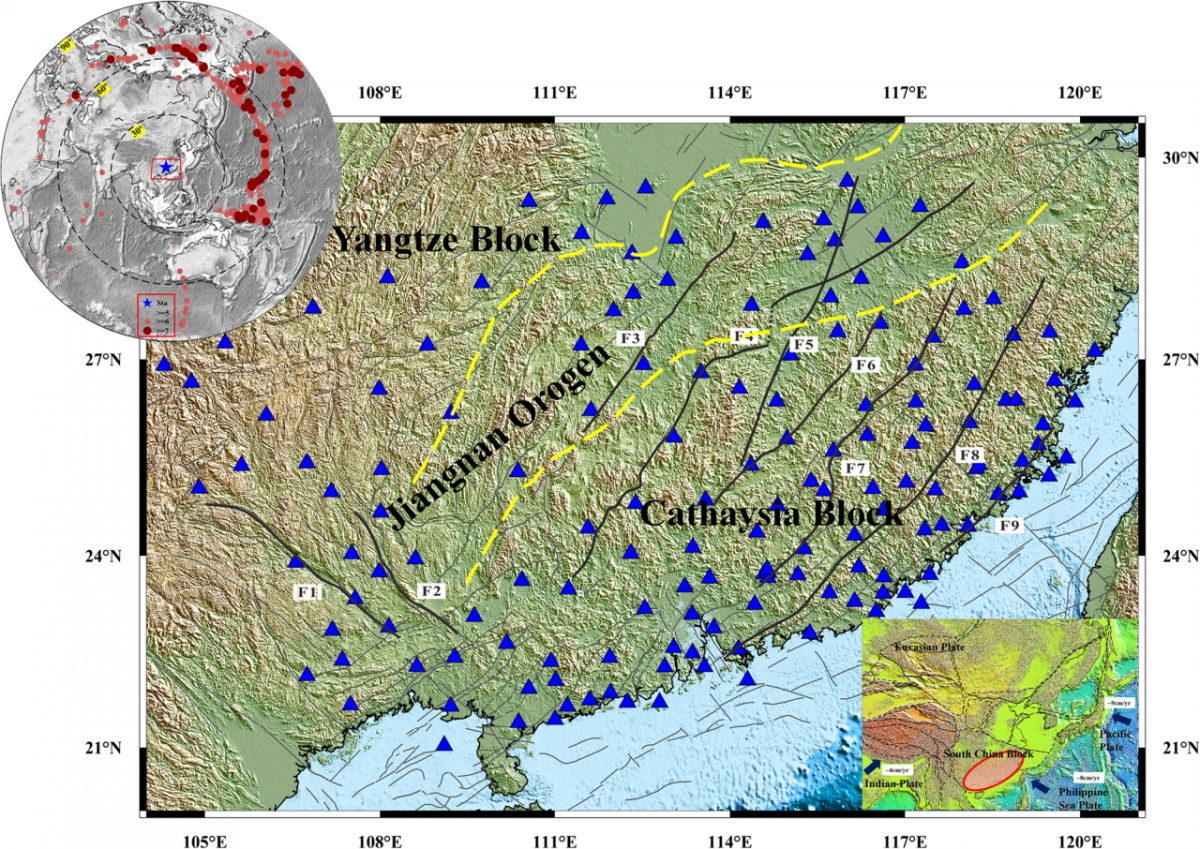

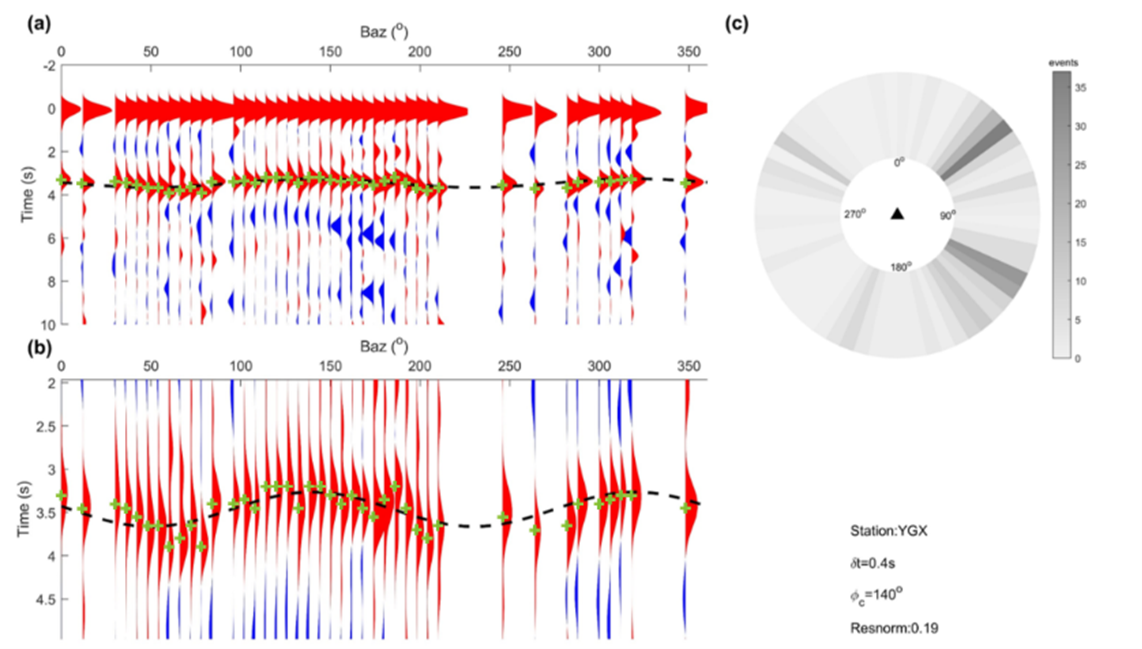

基于以上认识,在沈旭章老师的指导下,我校地球工程与科学学院博士生许健、硕士生许小伟等利用华南地块固定台站记录的远震波形资料, 通过拟合径向接收函数PMs转换波到时信息, 得到51个台站下方地壳各向异性参数。通过深入的研究,揭示地壳和上地幔的关系以及其构造意义。

通过华南地区2007年到2011年共153个宽频带固定台站观测记录的地震波形资料, 选取近1500个远震事件,经过计算,得到以下结论:

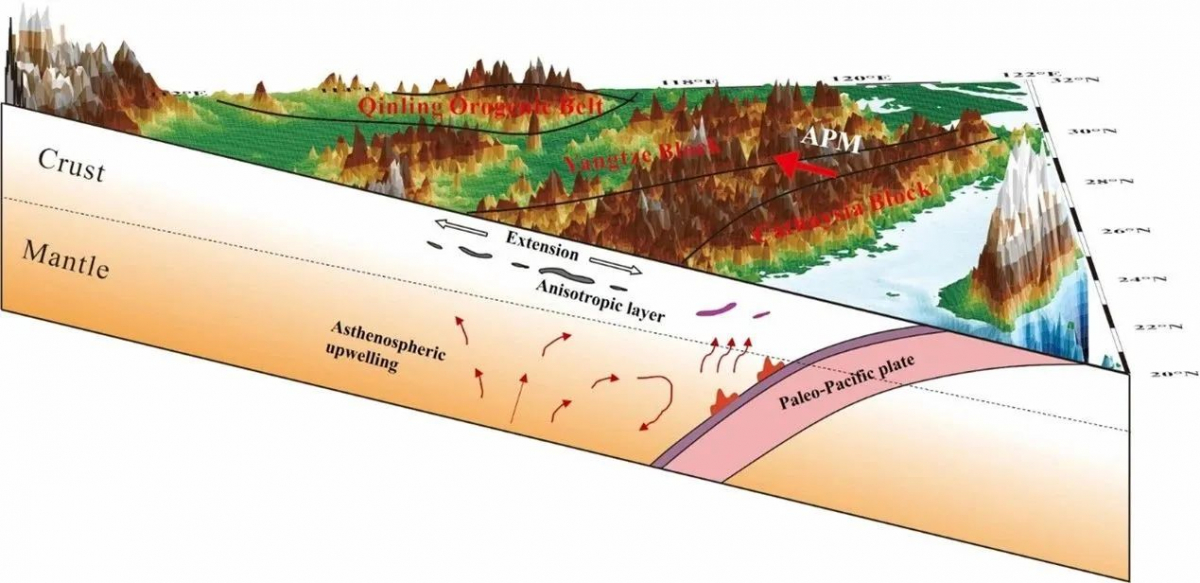

(1)华南地块地壳各向异性平均延迟时间约0.33s。快波方向整体上呈现近NW-SE向,与GPS速度场、APM及主要SKS结果一致。据此推测研究区存在壳幔耦合变形,且岩石圈中各向异性物质差异性运动主导了壳幔各向异性特征。

(2)在东南部海陆交接位置,快波方向比较复杂,可能暗示着局部热物质的上涌;大部分台站快波方向为 NW-SE向,与白垩纪至新生代时期研究区地壳拉张构造环境有关;而个别NE-SW向地壳各向异性可能由早期“冻结”在壳内的构造变形造成的“化石”各向异性,而非现代地壳变形影响。

(3)江南造山带处各向异性时间延迟较大,可能指示着新元古代时期以来华夏块体与扬子块体多期次拼合-裂解的构造运动;而海陆交接地带较大的时间延迟可能与中生代以来遍布的火成岩有关。

上述研究成果以我校地球工程与科学学院博士研究生许健为第一作者,沈旭章教授为通讯作者,发表在《Journal of Asian Earth Sciences》期刊上,论文信息如下:

Jian Xu, Xiaowei Xu, Xuzhang Shen, He Huang, Crustal anisotropy of the South China block and tectonic implications, Journal of Asian Earth Sciences, Volume 258, 2023, 105734, ISSN 1367-9120,

https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2023.105734.

责编:许璐洁

一读:李虹辰

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍