中山大学地球科学与工程学院博士研究生吴宜翰在OGR上发表文章:关键金属铟富集于矽卡岩矿床的更早阶段、更高温度和更深空间

关键金属铟由于在半导体、太阳能和液晶显示等高科技领域的广泛应用而备受关注,被中国、美国和欧盟等主要国家列为战略性关键金属矿床。自然界中,由于铟在地壳中丰度非常低,具有稀散、伴生分布的特征,少见独立矿物,因此对铟矿床成因、元素富集规律和成矿机制的研究难度极高。已有研究表明,铟元素的富集成矿多与岩浆热液型铅锌多金属矿床关系密切,如,矽卡岩型、斑岩型和VMS(火山成因块状硫化物矿床)等。但是,对于单个岩浆热液矿床中铟的时空分布规律和勘查方向目前全球尚无典型实例,严重制约了铟矿成因理论认识和未来找矿勘查部署。目前全球开发利用的铟金属多来自我国华南的铅锌多金属矿床,华联锌铟等南方大型矿业公司供应了全球超过一半的铟金属资源,这为上述问题的解决提供了理想的研究对象。

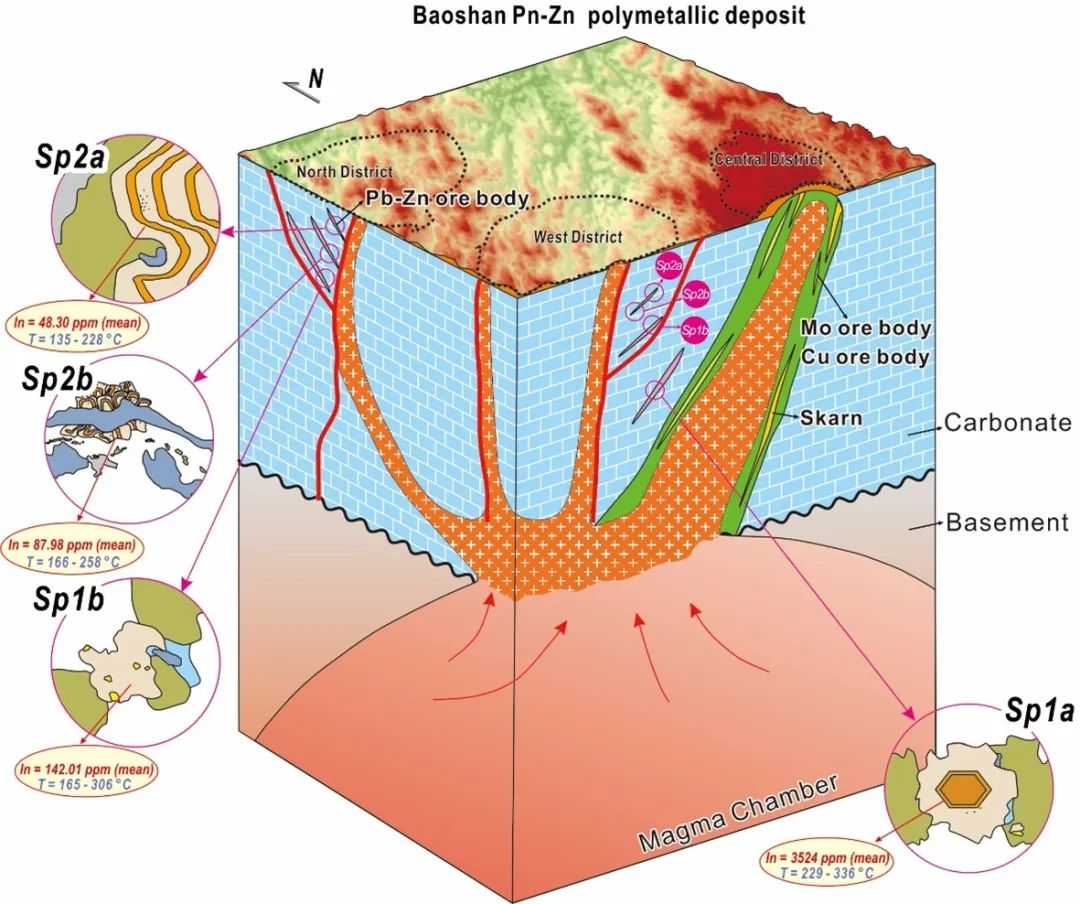

基于此,地球科学与工程学院博士生吴宜翰在导师郑义教授和虞鹏鹏副教授的指导下,对南岭成矿带中部宝山铅锌多金属矿床伴生铟进行了系统研究。在详细野外地质调查基础上,重点对宝山矿床西部和北部矿区的-270m、-230m和-190m三个中段进行了系统采样。进一步通过矿相-岩相学观察、电子探针和激光剥蚀电感耦合离子质谱等技术手段,划分了宝山矿床的矿物生成序列,查明了铟元素富集时间和空间分布规律,限定了铟成矿的物理化学条件,并指出了未来宝山矿床铟未来勘查的方向。主要认识包括:

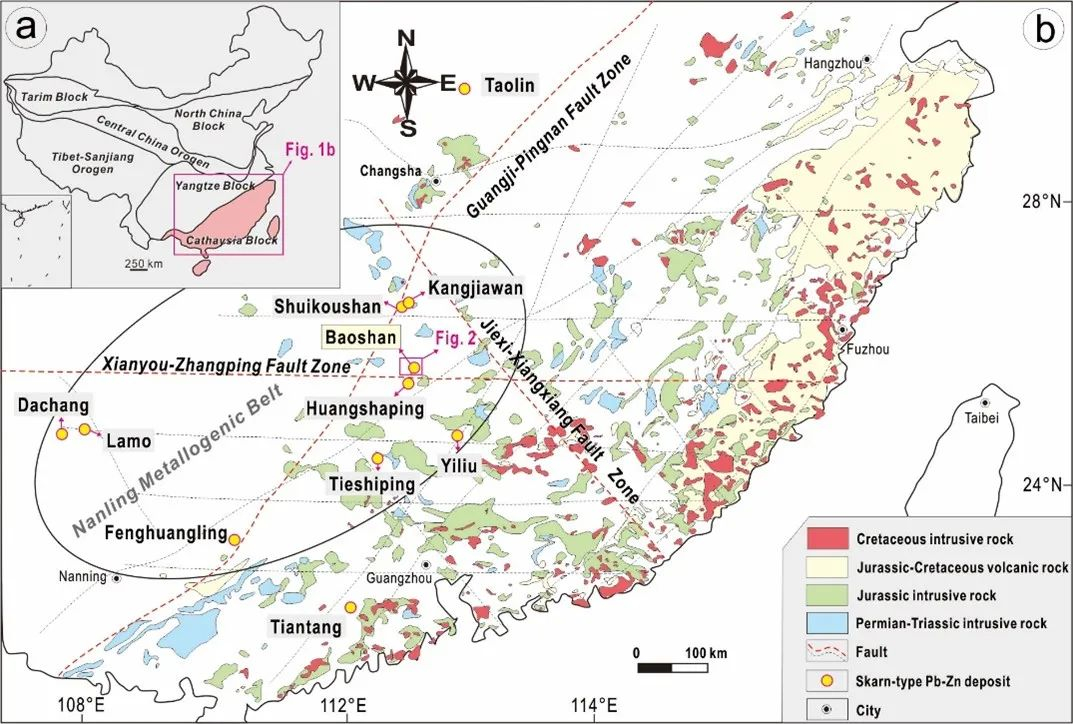

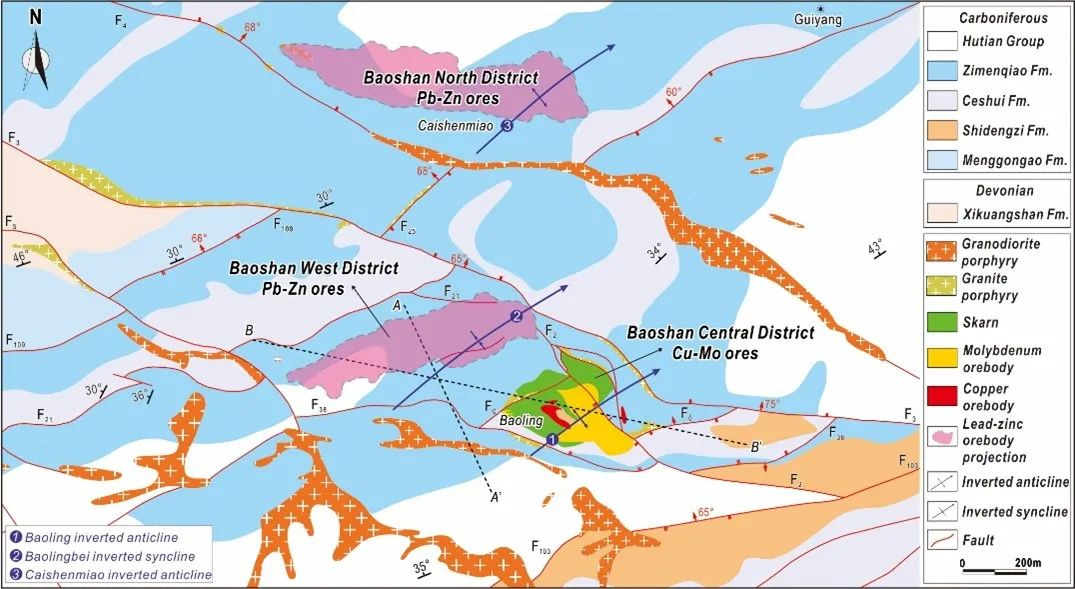

(1)宝山矿床属于远端矽卡岩型铅锌矿床,矿体产于花岗闪长斑岩和石炭纪灰岩接触的矽卡岩带中,自中心到外围依次发育铜钼铅锌矿化带;

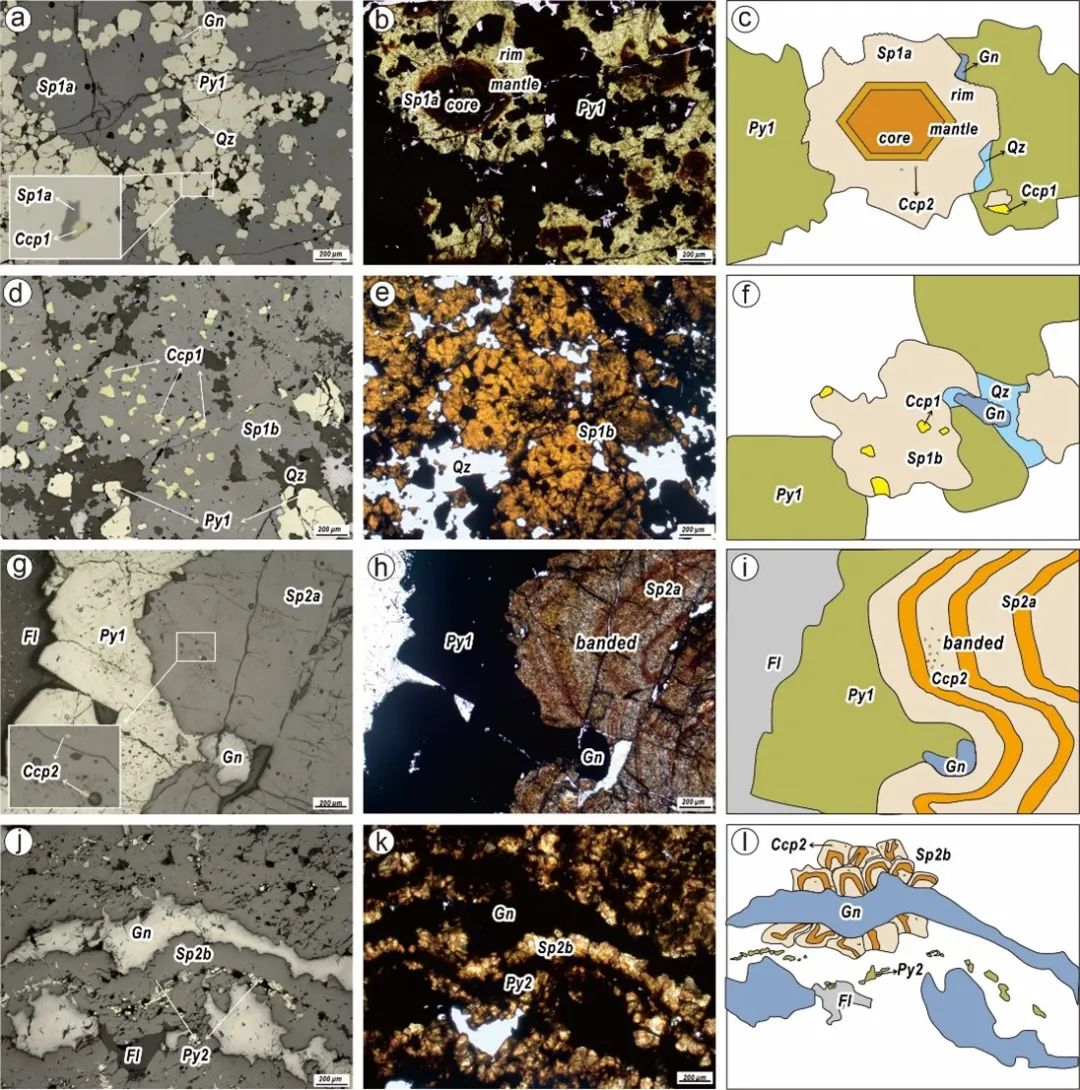

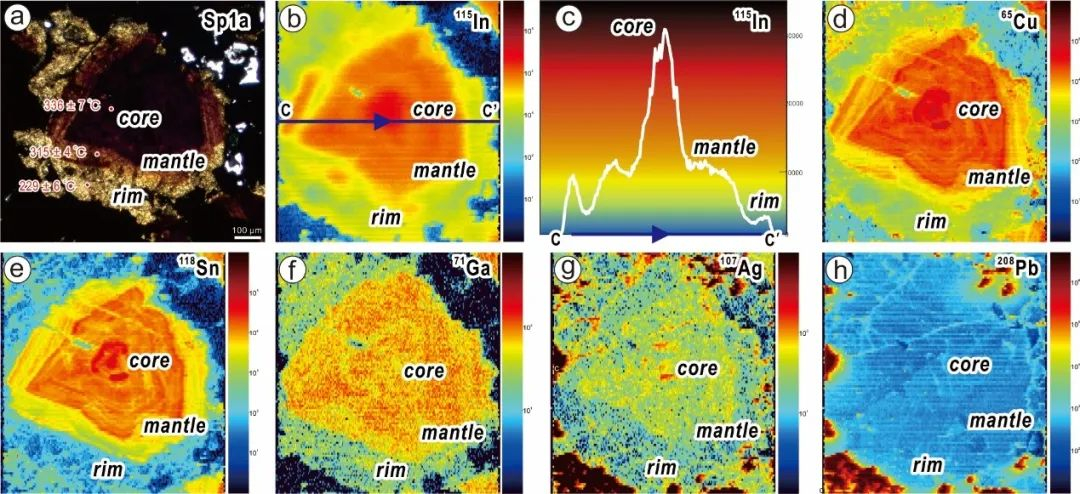

(2)闪锌矿是宝山铟的主要载体,并根据颜色、结构和矿物共生组合的差异,划分出了4个闪锌矿世代,对应于早期硫化物到中期硫化物阶段;

(3)更早阶段、更高温度和更深部的空间沉淀的闪锌矿具有更高的铟元素含量(最高可达10000 ppm),比晚阶段闪锌矿普遍高2-3个数量级;

(4)在此基础上,提出宝山矿床西部矿区深部是未来铟矿勘查的有利区域,南岭成矿带具有关键金属铟找矿勘查的巨大潜力。

以上研究成果以中山大学地球科学与工程学院博士研究生吴宜翰为第一作者,郑义教授和虞鹏鹏副教授为共同通讯作者,发表在国际矿床学顶级期刊《Ore Geology Reviews》。原文链接如下:

Wu, Y.H., Yu, P.P., Chen, X., Hu, Z.B., Long, L.J., He, B., Zheng, Y., 2023. Earlier stage, higher temperature, and deeper space facilitate indium precipitation in a skarn system, as exemplified by the Baoshan Pb-Zn polymetallic deposit, South China. Ore Geol. Rev.163,105745.

https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2023.105745

责编:卜晓彤

一读:何欣琼

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍