南海及周缘深部地质过程与矿产资源学术交流会在中山大学地球科学与工程学院举行

为深化对南海及其周缘深部地质过程和矿产资源的认识,促进地球科学领域的学术交流和国际合作,共同促进大数据地球科学发展,中山大学地球科学与工程学院于3月19-21日在海琴4号楼顺利召开南海及周缘深部地质过程与矿产资源学术交流会议。成秋明院士作为主持人邀请国内外学者共同探讨地球科学学术前沿问题,促进交流与合作,为推进南海及其周缘地区的深部地质过程及矿产资源研究起到极大的促进作用。

来自国内外5名院士,包括Hans Thybo(欧洲科学院院士、国际岩石圈委员会主席)、Irina M. Artemieva(欧洲科学院院士、欧洲地球科学联合会主席)、林间(欧洲科学院院士、南方科技大学教授、深圳海洋大学筹建负责人)、何宏平(中国科学院院士、中国科学院广州地球化学研究所所长)、成秋明(中国科学院院士、欧洲科学院外籍院士,国际地质科学联合会前主席,推荐委员会主席),国际地质科学联合会(IUGS)代表Jorge Gómez Tapias、Jose Pedro Calvo、Susanne Mahlburg Kay、Kristine Asch、Anna Nguno、司徒瑜、徐亚琪、马永正出席讲座,来自国内外100余名专家学者和师生参加了专题讲座。

成秋明院士、王岳军院长和马永正主任作讲座致辞,随后何宏平、林间、孙卫东、Hans Thybo、Jorge Gómez Tapias、Anna Karren Nguno、Kristine Asch、Suzanne Mahlburg Kay、Irina M. Artemieva、陶春辉、Xiao-ming Liu、林志勇分别作讲座报告。

图1. 海琴四号楼讲座会场

开幕致词环节

成秋明院士作为主持人热烈欢迎国内外学者、师生的到来,表示需要加强国内外交流与合作,促进学科发展与建设,共同探讨南海及周缘深部地质过程与矿产资源等问题;王岳军院长代表地球科学与工程学院欢迎国内外师生的到来,表示学院将积极推动国内外学术交流与合作,共同促进和发展地球科学;马永正主任代表地调局科外部和国际地质科学联合会(IUGS)秘书处表示对本次交流会的祝贺,希望将来充分开展国际交流合作,共同探讨学术问题。

图2. 成秋明院士主持讲座

图3. 王岳军院长致辞

专题报告环节

何宏平院士作讲座报告“华南稀土成矿及勘查利用”,介绍了稀土这一高科技发展的关键支撑材料,我国作为稀土资源大国,稀土资源分布呈现北“轻”南“重”的格局,介绍了稀土主要资源类型、稀土资源的控制作用、稀土富集与成矿、稀土提取工艺等等科学问题。

林间院士作讲座报告“东南亚环形俯冲及南海构造与资源”,主要介绍了大洋俯冲系统、东南亚环形俯冲系统、南海构造演化与矿产资源,并提出提升原创力与国际影响力,带动海洋经济高质量发展的目标。

孙卫东(海洋研究所深海研究中心研究员)作讲座报告“Geology of Southeastern China”,介绍了中国东南部地质背景、南海的形成与发展、南海周缘矿产资源的研究,表示南海周缘地区矿产资源丰富,具有独特的成矿构造格局。

Thybo Hans院士作讲座报告“The lithosphere of the Sino-Korean Craton: New insight”,主要介绍了克拉通的定义以及研究意义、中朝克拉通以及华北克拉通的研究概况与意义、华北克拉通地壳厚度、莫霍面深度与地形之间的关系等内容。

Jorge GÓMEZ TAPIAS(哥伦比亚地质调查局研究员)作讲座报告“MAPPING THE GEOLOGY OF SOUTH AMERICA”,主要介绍了于南美洲地区绘制详细的南美地质图的紧要性与必须性、绘制南美地质图时采用的先进方法以及遇到的困难等内容。

Anna Karren Nguno(非洲地质学会南非副主席)作讲座报告“Advancing Regional Geological Mapping in Namibia: Current Status and Future Directions”,介绍了纳米比亚区域地质图的历史与发展、地质图制作中遇到的问题与方法技术、最新的纳米比亚地质图成果、国际合作与未来展望。

Kristine Asch(德国联邦地球科学和自然资源研究所研究员)作讲座报告“Mapping the Quaternary of Europe: Harmonisation, standards and cooperation”。介绍了新版欧洲国际第四纪地图概览、欧洲地质图的发展历程、编制地质图所遇到的困难与方法技术、最新的地质图成果与合作等内容。

Suzanne Mahlburg Kay(康奈尔大学教授)作讲座报告“Arc and Backarc Magmatism and the Evolution of Continental Crust from the Aleutians to the Andes”。介绍海洋阿留申弧地壳演化问题、与中部安第斯弧的对比、一个由新数据和方法推动的不断发展的故事。

Irina M. Artemieva院士作讲座报告“Back-arc basins (BABs) of the world: Geophysical synthesis & analysis”,介绍了南极洲大陆的特性、弧后盆地主要的延伸机制、南海弧后盆地特征、按板块起源划分的弧后盆地等内容,并总结了弧后盆地的全球特征。

陶春辉(国家海洋资源研究院第二海洋研究所)作讲座报告“Deep-Sea Hydrothermal Circulation & Sulfide Resource”,从海洋硫化物矿产资源开发的背景—对于关键金属的需求不断增长、海洋区域内有大量的战略资源等出发,介绍了热液循环、海洋硫化物资源勘探、未来海洋资源的挑战与发展等相关的内容。

Xiao-Ming Liu(北卡罗来纳大学副教授)作讲座报告“Tracing Geochemical Changes in the South China Sea Dolostones Motivation (Why marine carbonates?)”,介绍了在南海白云岩地球化学变化研究中选取海洋碳酸盐做为研究对象的原因、锂同位素以及锂同位素是如何分馏的、全球锂循环以及南海白云岩样品锂同位素的研究等内容。

林志勇(汉堡大学地质系助理研究员)作讲座报告“Authigenic pyrite and magnetite in methane rich sediments of the South China Sea”,介绍了富含甲烷的沉积物种类与特性、富含甲烷的沉积物中的磁信号、黄铁矿的LA-ICPMS分析以及中新世潘农湖(11.2Ma)的甲烷渗流事件等内容。

总结展望环节

成秋明院士作总结,南海及其周缘的研究需要各个学科的交流与合作,涉及的内容包括南海地质构造、南海的演化与发展、南海的矿产资源、南海周缘的斑岩铜矿等矿产资源利用、从深部地质过程到浅部资源等等,表示未来要开展进一步的交流合作,促进地球科学的发展。

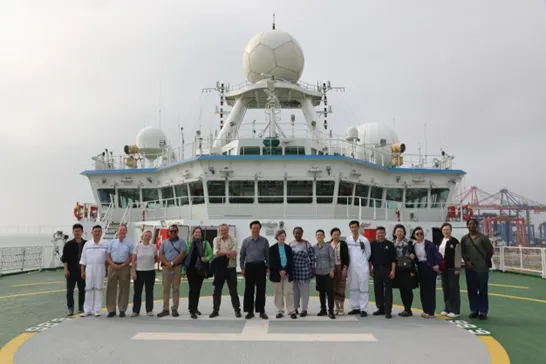

会议期间,成秋明院士还邀请国际地质科学联合会(IUGS)代表和部分国内外学者参观中山大学号综合科考船和地球科学与工程学院地质博物馆以及测试分析实验室,并对珠海校区未来规划和学科布局进行了介绍。

图4. Hans Thybo院士(左一)、Irina M. Artemieva院士(左二)与IUGS代表(从左往右依次为Jose Pedro Calvo、Anna Nguno、Susanne Mahlburg Kay、Kristine Asch、Jorge Gómez Tapias)合影

图5. 参加讲座人员在海琴四号楼合影

图6. 成秋明院士与部分专家、师生参观“中山大学号”综合科考船

图7. 部分国外学者参观地球科学与工程学院地质矿物博物馆

责编:覃大静

一读:范凌婧

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍