中山大学海洋工程与技术学院2021级本科生以第一作者在国际高水平期刊发表文章

编者按:

人才培养是高校的根本任务。为培养更多能引领未来的海工英才,近年来,中山大学海洋工程与技术学院坚持打造“本科生导师制—大学生创新训练—科创竞赛—工程实训”相融合的科研育人体系,创新建设“海创空间”学生科创作品展示空间,现已形成具有工科特色的人才培养模式和科技创新氛围,为培育新质生产力注入人才动能,赋能海洋经济高质量发展。

近期,中山大学海洋工程与技术学院将推出学生创新学习成果系列报道,发挥朋辈引领之力,共筑科技创新之能。

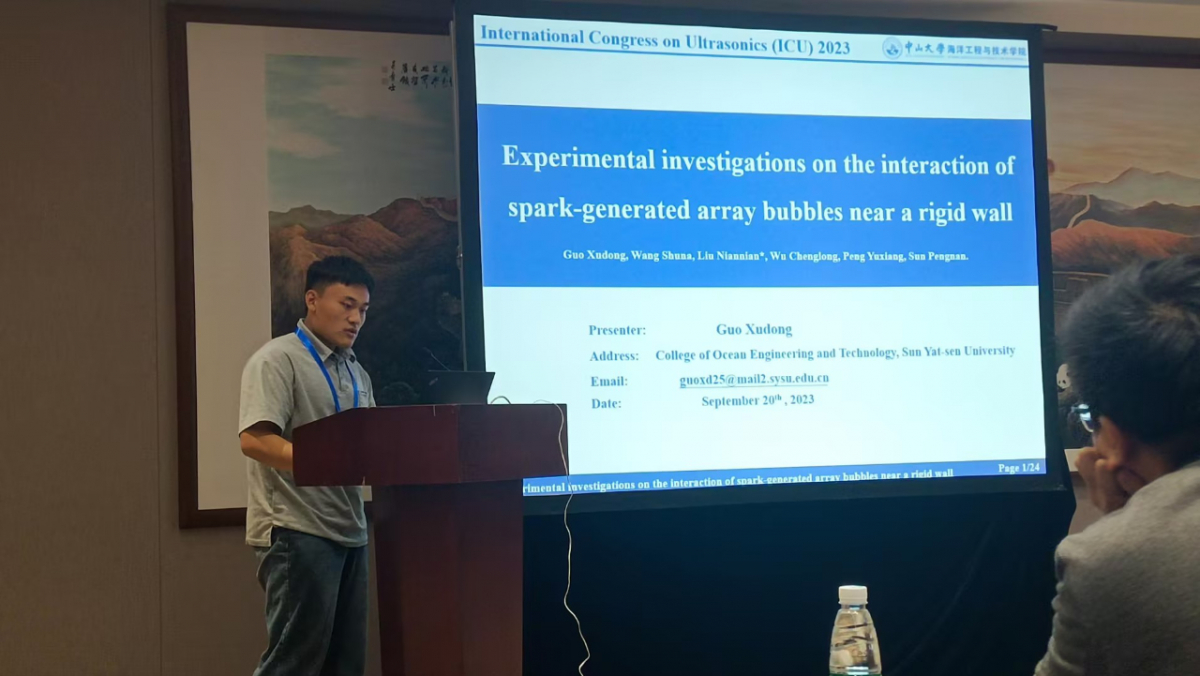

近日,中山大学海洋工程与技术学院2021级本科生郭旭东、王淑娜在船海装备流固耦合研究团队刘念念副教授指导下,在流体力学领域权威期刊Physics of Fluids(中科院大类二区)发表了题为“Experimental investigation on the interaction of spark generated array bubbles near a rigid wall”的学术论文。该论文基于大学生创新创业训练项目《水下高压放电气泡装置》,文章第一作者郭旭东代表在2023年国际超声大会进行口头报告。

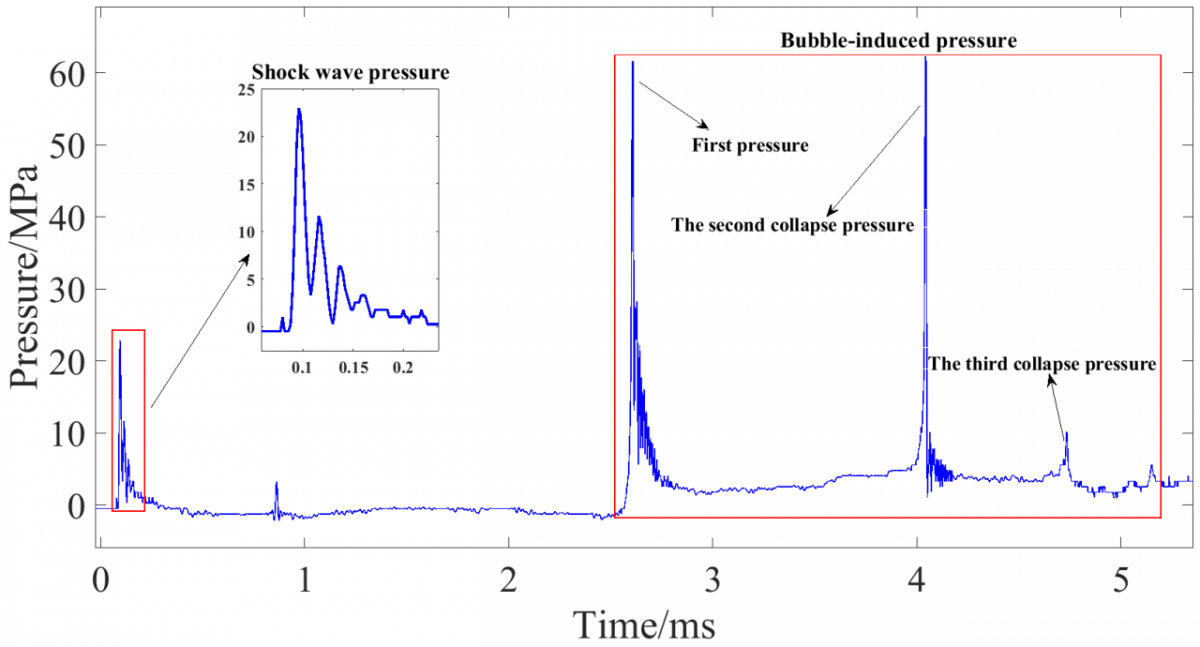

气泡动力学在船舶与海洋工程、海底资源气枪阵列勘探、水力机械空化等工程领域具有广泛应用,探究复杂条件下气泡运动特性及载荷规律具有重要的科学意义和工程应用价值。本研究针对近壁面阵列气泡耦合运动开展机理性实验研究,联合水下高速摄像和壁面压力测试技术,对近壁面阵列气泡耦合作用机理及在结构表面诱导的压力载荷特性进行系统研究。

研究结果表明,列阵气泡耦合诱导的压力载荷主要源于气泡溃灭和高速射流冲击,当阵列气泡相互间距(Ra)较小时,阵列气泡在融合过程中产生朝向中间气泡的射流,融合后的气泡产生朝向结构表面的高速射流冲击;当Ra较大时,阵列气泡不发生融合,壁面压力载荷峰值主要由正上方气泡诱导产生。与同等初始条件下单气泡诱导的载荷相比,随着阵列气泡-壁面距离(Rh)的增大,阵列气泡耦合诱导的壁面压力增强/减弱呈现非单调变化规律。研究结果可为水下近阵列气泡耦合作用机理及其载荷对结构损伤特性分析提供可行性参考。

(Ra=0.5 Rm,Rh=1.0 Rm)

中山大学海洋工程与技术学院始终坚持“以学生成长为中心”的人才培养理念,本科生100%配备学业导师,高年级本科生100%参与科研训练,为学生学业发展和生涯规划提供有力支撑。目前,本研究两位作者已顺利完成大创项目,获评“优秀等级”,并正在基于该研究成果开展进一步的实验研究。

接下来,中山大学海洋工程与技术学院将充分利用“中山大学”号海洋综合科考实习船、“海路通”高性能计算集群等科研平台,培养能引领未来的创新型海工人才,为新质生产力发展做好人才储备。

编辑:马榕蔓

一读:黄璐

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍