中山大学物理与天文学院博士生颜玺雨参与的氙-134双贝塔衰变搜寻研究取得突破性成果

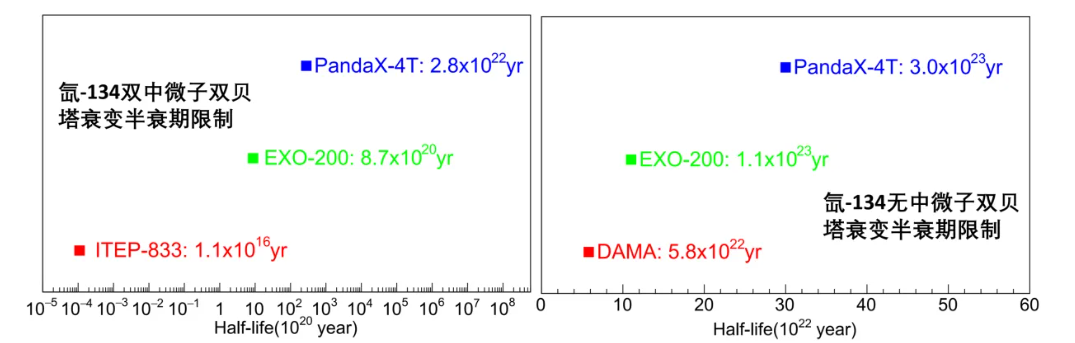

近日,PandaX实验合作组利用自然液氙探测器开展氙-134双贝塔衰变搜寻,研究取得了突破性进展。相比国际上已有的研究水平,合作组将氙-134双中微子双贝塔衰变和无中微子双贝塔衰变半衰期分别提升32倍和2.7倍。这是我国在该领域首次在《Physical Review Letters》期刊发表国际领先的实验结果。

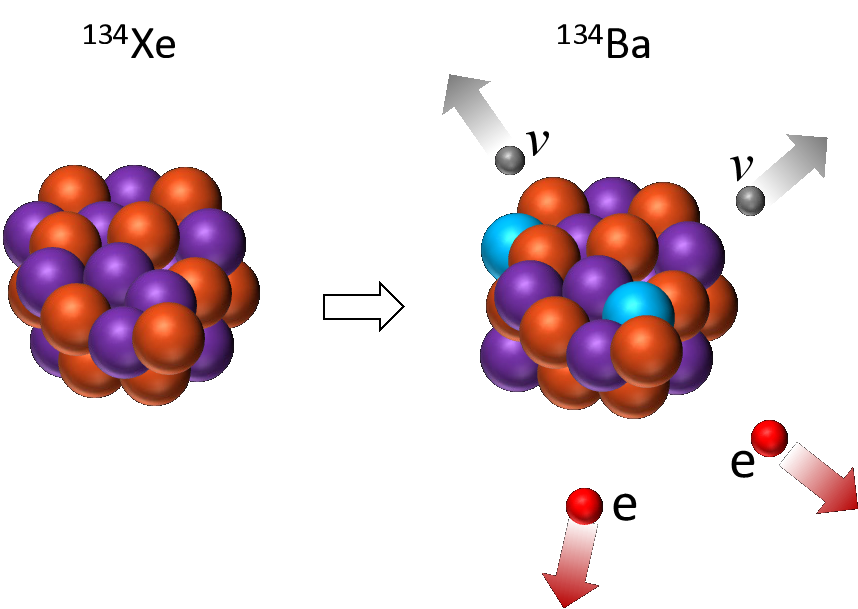

1937年,意大利物理学家马约拉纳提出中微子可能是它自己的反粒子,也就是所谓的马约拉纳中微子理论。两年后,美国人福瑞提出了验证这个理论的实验方法:有些原子核会发生一种罕见的双贝塔衰变(即两个中子同时衰变),如果该过程中没有放出中微子,即无中微子双贝塔衰变,就可以证明马约拉纳中微子的存在。马约拉纳中微子是回答轻子数是否守恒、宇宙正反物质不对称性的起源等重大问题的关键。在中国锦屏地下实验室二期B2实验厅的PandaX-4T探测器,通过搜寻自然氙中的氙-134,氙-136等核素的无中微子双贝塔衰变,为这类研究提供了独特的平台和机遇。

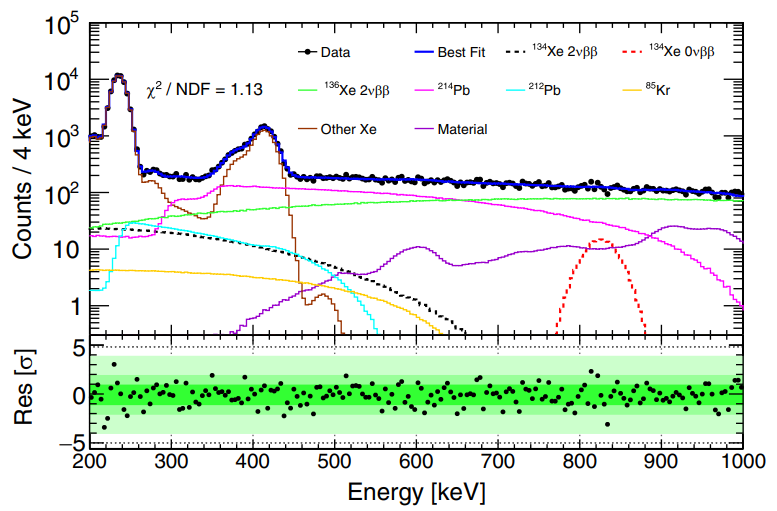

氙-134在自然氙中的丰度为10.4%,其双贝塔衰变过程尽管被理论预言,但尚未被实验探测到。PandaX-4T实验在搜寻氙-134双贝塔衰变过程上优势显著。探测器灵敏体积内有四吨自然氙,即约400公斤氙-134核素,相较于国际上EXO和KamLAND-Zen等采用富集氙-136的实验,来自于氙-136的干扰更低,同时探测器兼具低能量阈值和自屏蔽的优势。合作组利用PandaX-4T实验的首批数据,对氙-134双贝塔衰变和无中微子双贝塔衰变过程的半衰期给出了最强的限制,分别是大于2.8×10^22年和3.0×10^23年(90%置信度),分别好于当前最好实验结果32倍和2.7倍。该结果展现了PandaX液氙探测器在中微子物理方向巨大的物理潜力。

(右图)氙-134无中微子双贝塔衰变实验结果对比图。

研究结果以“Searching for Two-Neutrino and Neutrinoless Double Beta Decay of 134Xe with the PandaX-4T Experiment”为题近期发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,物理与天文学院博士生颜玺雨为第一作者。颜玺雨同学是中山大学物理与天文学院李霄栋副教授和中山大学中法核工程与技术学院王为教授,物理学院肖翔副教授联合指导的博士研究生。本研究工作得到了锦屏地下实验室的大力协助以及国家自然科学基金委、科技部、上海市科技厅、香港鸿文基金会、新基石科学基金会和阳阳发展基金等的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.132.152502

编辑:王艳琪

一读:罗雨欣

初审:曹雁群

复审:翟爱梅

审核发布:漆小萍