文化、金融与经济发展研讨会取得圆满成功

2024年5月12日,由中山大学国际金融学院、国家金融学研究院主办的“文化、金融与经济发展”研讨会于中山大学珠海校区举办。本次会议是继去年“文化经济学研讨会”以来国际金融学院举办的第二届人文经济学专题研讨会。本次会议围绕习近平文化思想、文化传承与经济金融发展等主题展开研讨,来自哈佛大学等国内外一流学府的十多位知名专家学者共聚一堂,进行了深入的学术交流。

会议开幕式由中山大学国际金融学院刘毓芸副教授主持。中山大学国际金融学院院长黄新飞教授致欢迎辞。

会议总共分为四个部分,第一、二部分主题为“中华文化与经济金融发展”,第三部分主题为“文化的历史遗产”,第四部分主题为“文化、组织与观念”。

第一部分:中华文化与经济金融发展I

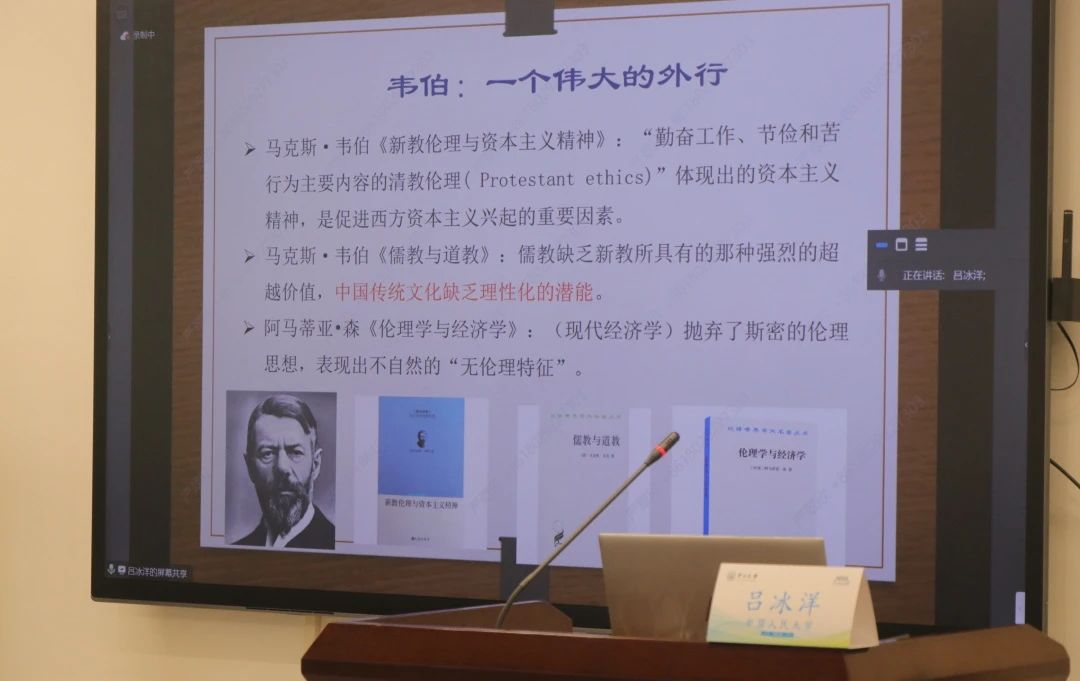

会议第一部分由中山大学黄新飞教授主持。首位报告人是来自中国人民大学的吴玉章讲席教授吕冰洋教授,报告题目为《生财有大道:中华文化精神何以推动经济增长?》。文章阐释了中华文化心性之学的内核,其深刻地影响着人们的劳动、储蓄、消费、创新、教育、信任、合作等经济行为,进而成为推动经济增长的持久动力。刘毓芸副教授就大同观、平等观、人本观三个观念的关系和中国文化生命力的来源与吕冰洋教授展开讨论。

第二位报告人是中山大学国际金融学院刘毓芸副教授,报告题目为《中华文化包容性与数字普惠金融发展》。该文从数字普惠金融中数字化不断提高,但普惠型程度仍较低的问题出发,基于文化包容性突破血缘、地理、身份等限制的特点研究其在数字普惠金融发展中的作用。文章认为文化包容性能够扩大金融交易半径、构建征信基础进而推动数字普惠金融发展。伏霖教授就数字普惠金融中数字技术的特殊性造成的偏差、需求侧和供给侧对数字普惠金融的影响程度以及信任是否能等同文化包容度方面与刘毓芸副教授进行了探讨;宋志刚教授提出用参与网购的人占比衡量地区信任度的方法;黄新飞教授和张学志教授进一步就文化包容性和信任的匹配问题、传统文化其他方面对数字普惠金融的影响与刘毓芸副教授展开讨论。

第三位报告人是中央财经大学经济学院伏霖教授,报告题目为《儒家文化与企业创新——基于广西商帮的实证研究》。文章发现,清代的商业会馆、进士对企业创新有正向影响。机制分别是:移民带来了更好的教育、更活跃的金融市场、更活跃的创业氛围。《山东大学学报(哲学社会科学版)》经管编辑室主任、编辑郝云飞就广西与巴蜀地区的地缘文化关系,以及是否要把这个问题放在儒家文化的背景下进行了探讨。宋志刚教授提出要注意移民的来源,区分是主动移民还是由于逃荒逃难等原因而被动移民。

第二部分:中华文化与经济金融发展II

会议第二部分由南开大学黄玖立教授主持。首位报告人是中山大学陈海涛博士,报告题目为《宗族文化与上市公司对外直接投资》。文章表明宗族文化不仅能够提升上市公司OFDI数量,且能够扩大上市公司OFDI选择范围,机制检验表明宗族文化通过增进社会信任、促进信息传递以及联结华人社会网络的机制缓解信息摩擦,推动企业出海。黄玖立教授做出点评,他提出应对于宗族内的姓氏进行进一步分析并在机制分析中加入更多交叉项,如行业特征、贸易制度等,其他嘉宾们也就宗族文化的研究方向展开激烈讨论。

第二位报告人是来自南开大学的黄玖立教授,报告的论文题目为《宗族网络、市场嵌入与地区产业增长》。黄教授以地理位置毗邻且具有高密度宗族网络的浙江、福建、广东与江西间经济发展差异为切入点,研究了宗族网络的非正式制度功能是独立起作用还是嵌入市场机会这一核心问题。研究发现,受益于外部市场开放的行业在宗族网络密度较高地区增长更快,这一效应对于非国有企业样本、非市辖区样本以及沿海地区样本更强。《世界经济》编辑部编审宋志刚老师指出应选择更紧密的机制,进一步阐述外生冲击与宗族的关系等问题,此外对于宗族网络的研究可以切换更宏观的视角,提出促进宗族密度高但经济发展不足的地区实现经济增长的政策建议。复旦大学的陈硕教授在讨论中提出,可以进行宗族对人力资本影响方面的研究。

第三部分:文化的历史遗产

会议第三部分由复旦大学陈硕教授主持。首位报告人是来自香港大学商学院的马驰骋教授,研究了1580-1936年对外贸易的影响因素。董保民教授就文章的数据选择方面与马驰骋教授进行了讨论,提出近代史的数据一直存在利用不足的问题,本文的选题则恰好可以有效利用近代史的数据。

第二位报告人是来自复旦大学的陈硕教授,文章通过使用神话中对英雄的描述,检验了国家崛起对文化叙事的影响。文章通过收集中国1983个考古遗址的数据检验发现在国家崛起后,英雄的形象从兼具利他性与反体制性的多元化人物逐步过渡到忠义两全的民族英雄。马驰骋教授认为文章的研究方法极具前瞻性,在AI技术高速发展的今天为文化经济学领域的量化研究提供了新思路,同时提出建议可以通过收集民间的英雄叙事讨论英雄叙事之间的竞争关系。

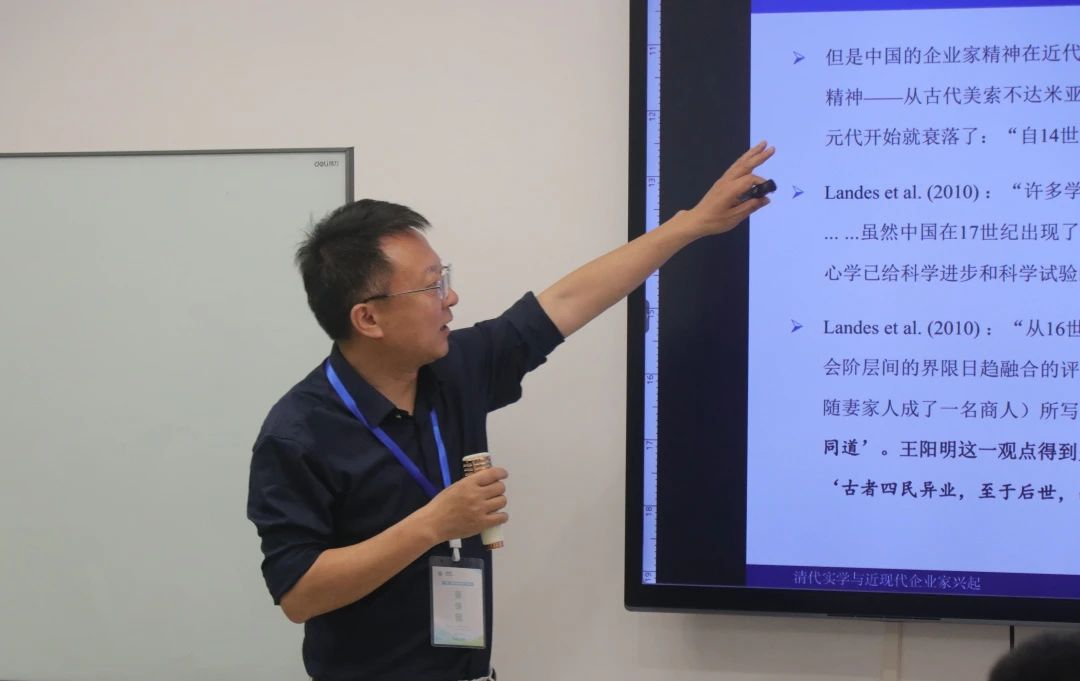

第三位报告人是来自河南大学经济学院的董保民教授,报告题目为《历史的遗产:明清实学思想与近现代企业家的兴起》。该文研究发现明代中晚期实学思想的发展以及清代的实学思想的传承是促使近现代企业家崛起的内在因素,文章为深入理解中国企业家精神的传承和演变,进一步激发企业家在经济增长中的能动性,提供了一定的历史镜鉴与启示。陈硕教授建议可以将明清实学思想的本质进行归类研究,检验其与当代企业家精神之间的对应关系。

第四部分:文化、组织与观念

会议第四部分由来自中国社会科学院的宋志刚老师主持。首位报告人是来自哈佛大学的张乐天教授。文章基于28个欧盟国家的6000多万个招聘信息数据,研究了社会信任对组织工作设计的影响。文章用欧洲价值观调查数据中的社会信任指数,以及雇主对基本技能和高级技能偏好的平均评分得分衡量雇主对于员工技能的偏好,通过双边信任模型预测雇主的工作设计选择。研究发现,社会信任越高的地区,雇主越重视基本技能。内蒙古大学的梁斌教授、中央财经大学的伏霖教授建议将国家间发展阶段、教育体系、产业结构的差异纳入考虑。

第二位报告人是来自内蒙古大学的梁斌教授。梁斌教授的研究表明,男女性别收入差距缩小、女性社会阶层提升了成年女性对父母的赡养水平,从而削弱了家庭对于男孩的偏好。哈佛大学的张乐天教授建议使用线上实验、文本分析的方法直接衡量对女儿的偏好,复旦大学的陈硕教授建议寻找更大的而非渐变的冲击,中央财经大学的伏霖教授认为出生人口性别比例变化可能与统计口径有关,香港大学的马驰骋教授认为有可能是城市化推进、赡养模式转变、女性与父母同住的优势凸显使男孩偏好削弱。

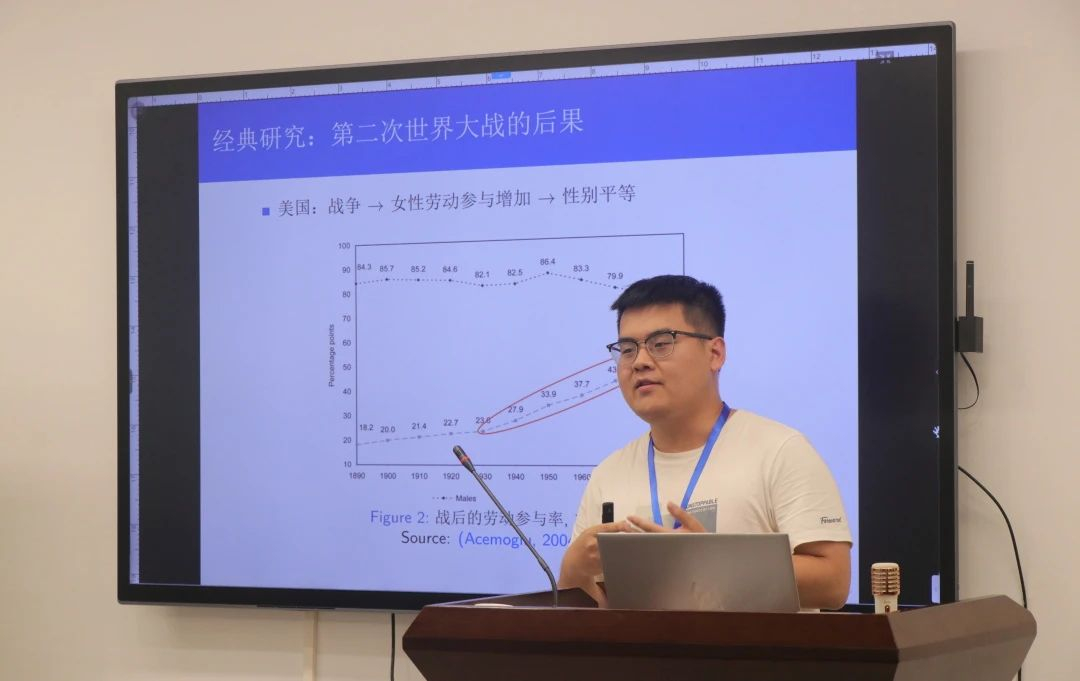

第三位报告人是来自重庆大学的丁从明教授与陈致远硕士,文章讨论了战争对性别观念的影响,探究了性别观念的代际传递。研究发现历史上战争频率较高的地区在当今表现出更严重的性别不平等,这种长期影响可以归因于历史战争对文化观念的持久影响。内蒙古大学的梁斌教授指出,弱势群体被抛弃在每个国家都可能存在,建议寻找一个更深层次的原因。河南大学董保民教授就工具变量的设计提出建议。复旦大学陈硕教授、香港大学马驰骋教授对被解释变量指标与数据的选择提出建议。

至此,本次研讨会圆满结束。与会者针对各篇论文提出了许多建设性意见,会议气氛热烈活跃,思维火花不断碰撞,参会师生受益匪浅。

编辑:马榕蔓

一读:黄璐

初审:曹雁群

复审:翟爱梅

审核发布:漆小萍