极地与海洋遥感团队在南极冰盖内部层析结构航空遥感探测领域取得进展

1研究背景

南极冰盖的变化为预测全球海平面上升带来了最大的不确定性。冰盖内部层析结构揭示了冰盖历史演化信息,对于理解冰盖的气候响应机制具有重大意义。冰盖近表面深霜是由夏季强烈日照辐射形成的一层低密度的内部层,季节敏感性使其成为可靠的测年工具,因而也被称为“等时层”。尽管目前基于机载冰雷达实现了南极冰盖内部深霜层的提取,但在数据处理过程中多依赖于低效的人工或半自动层提取技术,限制了对南极冰盖内部深霜层空间分布模式的理解。

2研究内容

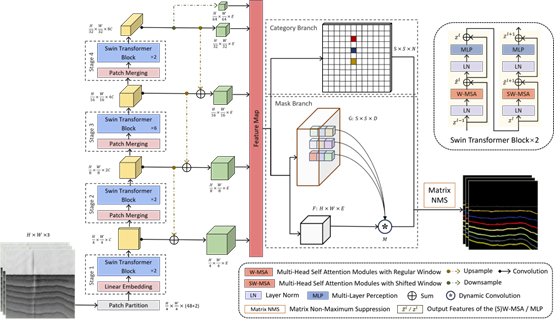

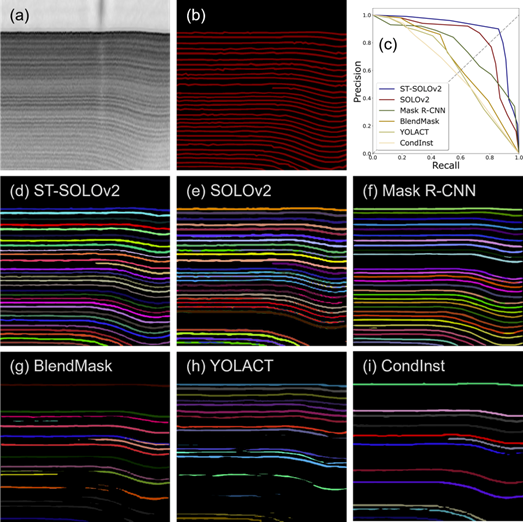

本研究提出了一种机载雷达回波图的处理及分析流程,包括:基于傅立叶变换和小波重构的预处理模块,用于降低图像噪声并突出深霜层特征;基于自注意力机制的实例分割网络ST-SOLOv2(图1),提取深霜层并分别赋予各层不同的掩码;通过计算具有不同颜色的掩码数自动得到深霜层数(Depth Hoar number,简称为DH number)。

ST-SOLOv2以SOLOv2为基准模型,将其主干网络由传统的卷积神经网络改进为基于自注意力机制的Swin Transformer网络。研究结果表明,ST-SOLOv2在综合评价指标AP50和F1分数上的精度分别为0.9和0.83,与常用实例分割模型(SOLOv2,Mask R-CNN,BlendMask,YOLACT,CondInst)的对比实验证明,ST-SOLOv2通过自注意力机制实现的全局特征交互提高了深霜层提取的准确性。此外,与其他网络相比,ST-SOLOv2显著减少了层掩码重叠,有效避免了在处理复杂场景时各层边界的误识别问题。

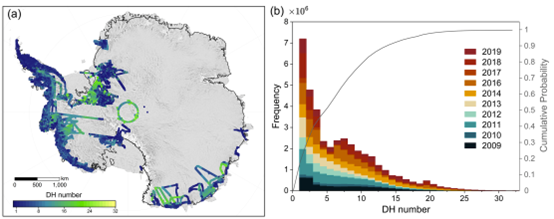

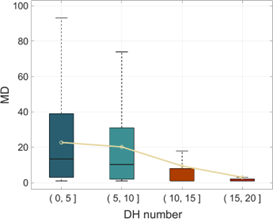

为了进一步研究深霜层的空间分布模式,该研究比较了可探测深霜层数量与表面地形和融化天数(Melting Day,简称为MD)之间的关系。研究发现可探测深霜层数量与地形和表面融化的关系密切。研究结果表明,陡峭的地形会阻碍雪的积累,因而在缓坡、高海拔地区更容易形成深层霜。在表面受到强烈融化影响的区域,可探测深霜层数受到融化的影响较大。当冰盖表面发生融化时,冰盖浅层雪/粒雪层中出现液态水,液态水的渗浸与冻结过程中会破坏深霜层结构,使得雷达探测深霜层的物理机制失效。

3研究意义

与传统的手动或半自动方法相比,本研究提出的ST-SOLOv2网络能够在大规模的机载雪雷达数据集中自动识别深霜层,提高了数据处理与分析的效率。同时,为探究深层霜的空间分布模式提供了新的视角,有助于提升对南极冰盖内部层析结构的理解和监测,为下一步基于深霜层探测结果估算冰盖表面物质平衡打下了坚实的基础。

4发表信息

研究成果于2024年10月在《IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing》期刊上发表,题为“ST-SOLOv2: Tracing Depth Hoar Layers in Antarctic Ice Sheet from Airborne Radar Echograms with Deep Learning”。中山大学测绘科学与技术学院极地与海洋遥感团队博士研究生彭楚粤为第一作者,郑雷副教授为通讯作者,团队首席科学家程晓教授、团队骨干成员梁琦副教授、李腾助理教授等为文章的合作作者。本研究受国家自然科学基金项目(41925027、42422606)和南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新团队建设项目(311021008)的支持。

论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/10716696

编辑:陈艺佳

一读:吴蓝可

初审:曹雁群

复审:廖喜扬

审核发布:刘梅