大气科学学院Cell子刊和Nature子刊发文 助力生态与碳中和实证研究

近日,大气科学学院覃章才教授研究组携手国内外科学团队,先后在国际期刊《One Earth》(<Cell>子刊)和《Nature Climate Change》 (<Nature>子刊)发布生态系统与气候变化研究成果,剖析全球土地利用变化碳排放和我国生态治理成效,为全球碳中和路径提供关键实证。大气科学学院一批研究生和本科生积极参与相关研究工作,发挥新生科研力量。其中,博士生朱娅坤(已毕业)、夏晓圣、卢欣晴等在数据和模型开发中做出了重要贡献。

土地利用变化(LUC)是全球主要的人为碳排放源,也是导致气候变化的幕后推手之一。然而,目前的全球LUC相关碳排放核算不确定性极大,直接导致我国长期大规模的生态恢复无法在当前全球碳核算体系中得到科学合理评估。

面对这一难题,研究团队“从无到有”,历经多年开发了一款量化全球和地区LUC碳排放时空变化的簿记模型——LUCE。基于LUCE针对性核算了全球近60年(1961-2020)LUC带来的碳源和碳汇效应,以便于甄别LUC排放的时间和空间热点。研究还从土地利用类型转化的角度,深入解读了造成地区碳排放的生态系统变迁影响,明确了森林生态系统在大部分地区的主导作用。该成果于2024年5月发表在《One Earth》,覃章才教授通讯,朱娅坤为共同一作。论文得到国内外科学家的广泛引用,LUCE模型已成功入选“全球碳计划”,支撑最新的全球碳核算体系(Global Carbon Budget 2024)。近期《National Science Review》发布的我国陆地碳核算(CLCB1.0)也采用了该模型。

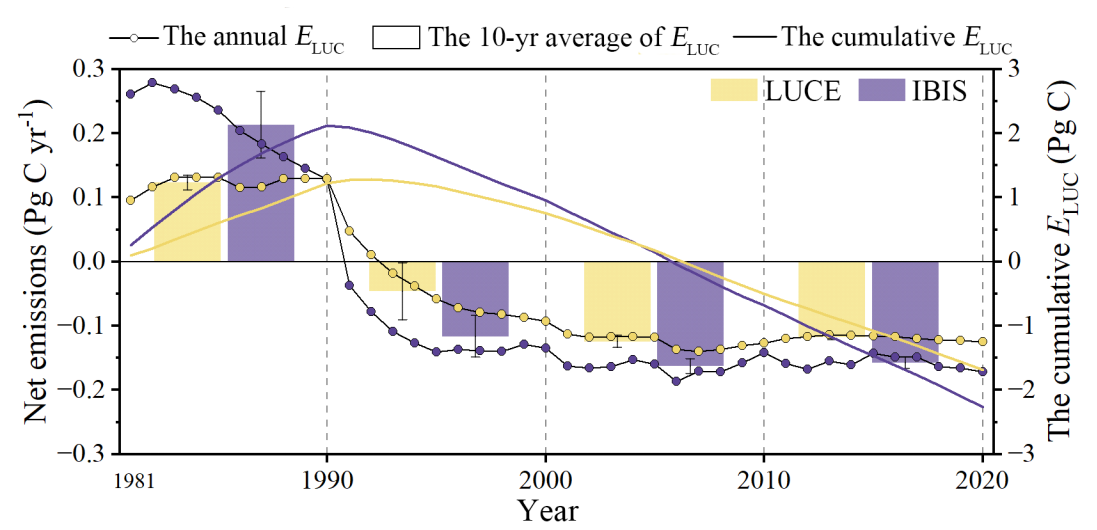

鉴于我国土地利用变化的特殊性,团队在已有LUCE模型和IBIS动态植被模型的基础上,融合森林普查数据更新了全国高分辨率LUC数据集,定量核算了我国1981-2020年间LUC碳排放的时空变化。研究结果令人振奋,我国LUC的净碳通量在20世纪80年代仍为碳排放源,但自90年代起转为碳吸收汇(如图)。尤其近20年来,每年吸收二氧化碳5亿多吨,相当于全国陆地净碳汇(包括未发生转化的原始生态系统)的三分之一。实证研究表明我国LUC的净碳汇效应远高于全球核算结果,长期生态治理的成效凸显。该成果近日发表在《Nature Climate Change》,朱娅坤和夏晓圣为共同一作,卢欣晴为合作者,袁文平教授和覃章才教授为共同通讯作者。

该系列成果得益于多学科国际合作,团队成员来自中国、美国和澳大利亚的多家科研机构。研究得到国家重点研发计划项目(2023YFF0805403)、国家自然科学基金项目(U21A6001,42141020)、广东省重点项目(2019ZT08G090)的支持。

相关文献:

Qin Z, Zhu Y, Canadell J G, Chen M, Li T, Mishra M, Yuan W. Global spatially explicit carbon emissions from land-use change over the past six decades (1961-2020). One Earth. 2024, 7(5), 835-847. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.04.002

Zhu Y, Xia X, Canadell J G, Piao S, Lu X, Mishra U, Wang X, Yuan W, Qin Z. China’s carbon sinks from land-use change underestimated, Nature Climate Change. 2025. https://www.nature.com/articles/s41558-025-02296-z

编辑:陈艺佳

一读:何欣琼

初审:曹雁群

复审:廖喜扬

审核发布:陈文波