【专题报道】梦不远,就在前方

11月8日上午,移动信息工程学院2012级本科生初级工程实训作品展示暨中山大学—Xilinx FPGA联合实验室揭牌仪式在珠海校区举行。美国Xilinx公司大学计划大中华区总经理谢凯年博士,珠海市科技工贸和信息化局产学研科副科长冯影雪,广州科腾信息技术有限公司总经理黎炼,珠海集成电路设计服务中心副主任赵希军,珠海校区基础教学实验中心主任许海舟等,中山大学校长助理、移动信息工程学院院长李文军教授,副院长杨然教授、芶祯成,副书记陈凌,以及相关教师出席活动并担任评委。

会上,谢凯年博士作题为“From Embedded Computing to All Programmable”的学术报告。紧接着,举行中山大学—Xilinx FPGA联合实验室揭牌仪式,随后是12级本科生工程实训作品展示及评比决赛。

据悉,学院于9月27日进行了初级工程实训作品展示预赛,2012级全体学生参加。本次工程实训全程采用企业化管理,打卡签到,学生3人一小组、4小组为一团队(大组),共组成23个团队,采用英文字母A~W编队,每个团队选出一位CEO(首席执行官)与一位CTO(技术总监),让学生提早体验企业运作环境,锻炼团队协作能力。在预赛中脱颖而出的10个团队晋级此次作品展示决赛。

工程实训团队作品展示现场

此次作品展示是移动信息工程学院首次工程实训的最后一个环节,此环节的圆满结束标志着学院首次工程实训圆满落幕,其达到的教学效果远远超过预期。

作品展示不仅检验了学生对相关课程知识的掌握程度,考验了他们在工程技术方面的实操能力,更展现了他们独具一格的创意风采。

探索培养模式,打造工程人才

移动信息工程学院不仅重视培养学生的动手能力,还注重培养学生Learning by Doing(实践中学习)、Fast Learning(快速学习)、Intensive Working(高负荷工作)、Team Working(团队合作)等多种能力。学院2012年正式招生,于每年夏季学期针对不同年级开设三个级别(初级、中级、高级)的工程实训,分别安排在大一、大二、大三各学年课程完成后的小学期进行,旨在突出实践教学、强化工程训练,重点培养学生的工程实践能力。据学院院长李文军教授介绍,初级工程实训旨在通过简单的项目,让学生了解研发过程,通过亲身体验激发其对工程创造的兴趣;中级工程实训旨在培养学生对领域内的行业规范和实用工具的掌握,学习做一个合格的工程师;高级工程实训旨在突出学生的自主研发能力,形成创新和创造的驱动力。

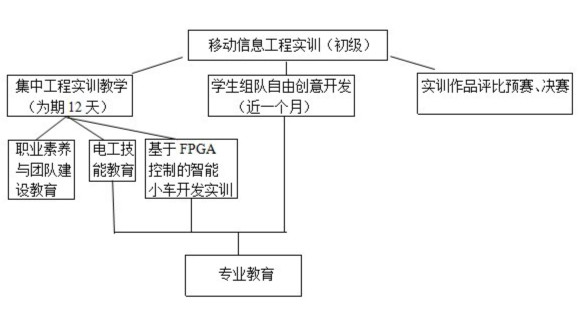

移动信息工程实训(初级)培养模式架构图

谢凯年博士认为,国内大多数工程院校在大三或大四才进行工程实训,而中山大学移动信息工程学院将工程实训提到大一课程完成后开始,可以尽早激发学生的专业兴趣,增强学生的学习动力,这种做法值得借鉴与推广。

移动信息工程学院首次工程实训的开展,是初级工程实训培养模式的一次探索实践,也为初级、中级、高级工程实训的全套培养模式的发展积累经验,为培养面向产业的工程人才奠定基础。

“采众家之长,实现卓越工程教育”

工程实训专业教育指导团队由德国Fortiss研究所黄凯研究员,以及德国慕尼黑工业大学机器人与嵌入式系统方向博士生Hardik Shah、陈刚、Sebastian Klose,以及移动信息工程学院王军博士、陈龙博士,我校东校区教学实验中心高级工程师保延翔老师组成。Xilinx公司大中华区大学计划总经理谢凯年博士、广州鹰击长空企业顾问有限公司翁山总经理等业界知名人士、以及移动信息工程学院李丽博士组成职业素养与团队建设教育指导团队。

德国慕尼黑工业大学Hardik Shah博士为学生进行现场指导

“学院的宗旨是培养面向产业的工程人才,一定会与企业紧密合作;而在教学经验与工程理念上会侧重与国外先进的工科院校学习交流。”李文军院长说道,德国和日本在工程教育的规范、严谨性方面比较有特色,而美国则更注重创新,学院希望将来可以从多方面借鉴学习。从日本早稻田大学学成归国、参与工程实训整个专业教育模块指导的王军博士解释道:“在硬件方面,需要一些公司的支持,比如提供硬件的资助;在软件方面,如在教学方案的探索、课程体系的建立等方面,我们需要一些新鲜血液。”

工程实训专业教育模块中,“基于FPGA控制的智能小车开发”是一大特色。据悉,此课程是从德国慕尼黑工业大学全盘引进过来的一门实训课程,从讲义到师资都来自德国的这所一流大学。引进这样课程与相关的师资,不仅有助于老师间、师生间的交流,更能促进双方大学的深入合作。一方面,德国学者本身对中国工程教育感兴趣,来中国进行指导交流收获颇丰。如黄凯研究员一行完成指导课程后,将学生填写的问卷带回德国,完成了有关论文,在相关会议上发表并被评为最佳论文。德国学者也很愿意看到其实训方式能在异地成功推行。另一方面,也能以国际化的方式培养学生,提高学生国际竞争力,还可以深化同德方的合作。目前,移动信息工程学院正在筹划和慕尼黑工业大学组建联合实验室。

此次工程实训“采众家之长”,实现了高端合作,知识互补,以逐步“实现卓越工程教育”。

担当排头兵,痛并快乐着

作为移动信息工程学院的第一批学生,顺理成章地成为了工程实训的排头兵,注定了2012级学生将在学院历史上书写下浓墨重彩的一笔!

学生组队自由创意开发是专业教育模块中最能体现学生的知识运用能力、动手能力和自主创新能力的环节。

谈起小车的制作,获二等奖的F组大组长龚睿琦同学倍感骄傲,亮出其开发小车的优势:用最低廉的成本实现最佳设计的开发理念,采用360°探测技术凸显实用性,在合作中实现队员的优势互补。“这是一个噩梦般的过程,有次调试小车参数调到凌晨四点半,第二天还有早课……整个开发过程持续近一个月,我们都是利用课余时间来进行。”他感叹道,虽然累,但却乐在其中,学院的工程实训是一个难得的学习机会,也会成为一段难忘的成长经历。龚同学表示,以后还会继续进行小车开发,把之前没能实现的功能继续实现。同组的周天燕同学也认为,“实训与专业课程不同,专业课程注重知识的学习和理解,而实训则是强调知识的迁移与运用。学起来是一回事,用起来完全是另一回事,我们从来也没有想到我们大一学习的知识运用起来竟是这么的有趣”,她觉得通过本次实训不仅强化了专业知识学习,还锻炼提高了自己的自学能力和探索精神,同时也学会了如何进行团队协作,如何共度难关,既开拓了视野,又培养了专业兴趣,受益匪浅。

学生们分组合作、聚精会神地制作智能小车

另外,获得一等奖的N组组员叶双同学则认为,整个过程模拟企业运营是实训的最大亮点,他们科学合理的分工协作,各司其责,让整个进程有条不紊,“每个人都有自己的价值,把每个人的价值发挥到位,这样的团队才能发挥其最大潜能”,他们组的智能车翘翘板表演,也是博得决赛现场的阵阵掌声和喝彩,精密的配合让他们完成了小车在翘翘板上的精彩表演,并且做到零失误、零故障。荣获特等奖的S组大组长查娟同学则说:“能拿到唯一的特等奖很意外。”S组的小车实现了用最短路径“走”迷宫阵,设计理念是求稳,主要技术是利用红外传感将外部信息数字化。S组之所以能荣获特等奖,除了他们的小车技术之外,还有令老师们感到惊喜的团队协作能力。“我们团队成员分为小车开发组和迷宫设计制作组,通过明确的分工合作,实现团队的“最优路径”。”

整个开发过程中,查同学最难忘的是制作迷宫。因为迷宫较大,她们9个女生利用课余时间整整做了两天,她回忆道:“实在是做得绝望了,大家就相互鼓励,终于完成了!整个过程中,大家的互相支持、鼓励、奉献、牺牲让我印象深刻。”

学生们的作品展示也令老师们感到惊喜和欣慰。“学生的表现出乎意料,让我们很惊讶很满意。”李文军院长表示,本次工程实训完全达到了学院的预期目标:燃起了学生对工程实训的兴趣与激情;使学生在实训中获得了平常课堂上学不到的东西,比如知识、能力、素质的全方位发展;学生可以从中了解自己一学年的学习效果,学院也可以从中总结在人才培养上的经验和不足,比如此次实训中可以看到学院在学生的编程训练上虽然可以与国内名校相比毫不逊色,但与德国名校相比则在面向系统底层的编程训练显得还做得不够(有些欠缺),在下一届学生的培养中我们会注重改进这一问题。

学院副院长杨然教授也说:“此次实训的成果可谓超出了我们的预期。对于这些刚度过大学第一年的学生,实训之初所设定的课程要求是将小车搭好并通过对FPGA的编程让小车走起来。但是让我们感到意外的是,经过后期一个月的自主开发,学生给小车装上了各种类型的传感器、机械结构以及通信模块,让小车有了‘眼睛’、‘耳朵’、‘手臂’和‘大脑’,并且能够在某应用场景下完成特定功能。我们与德方教师交流学生实训成果时,德方教师也对学生的创造力感到惊奇。”她谈到,在此次实训中,一些兴趣较高、动手能力较强的同学脱颖而出,学院接下来将会组织相应的专业俱乐部,让他们的创作热情、工作状态可以延续,让实训常态化。

学院芶祯成副院长在谈到这次实训时感慨良多:“从本次初级实训的作品展示来看,我们学生灵活运用知识的能力、自学能力、协作能力以及创造力是非常出众的。”他说,学院行政团队全员服务于工程实训的全过程,在场地、物资、设备等方面参与到工程实训,全方位感受到学生们在工程实训中的协同与创新。

学院陈凌副书记表示,工程实训不仅是对学生学习能力和工程素养的训练,也是对他们团队协作能力和担当精神的训练,只有实训小组成员们的全体协作和主动担当,才能高效地完成高质量的实训作品。他认为,2012级学生通过实现学院设定的初级工程实训目标,为接下来的专业学习和课外科技创新打下了非常好的基础。

而王军博士更是深有感触:“在自由开发中,虽然学院能提供的素料比较简陋,但学生给予了我许多惊喜。”他看到,学生们很有创意,比如,展示小车在翘翘板上实现平衡、以最低成本实现最好的设计的理念,还有学生从非专业的角度以一种非常简单的办法解决了一个非常难的问题……这些都令他很满意。

结语:梦不远,就在前方

移动信息工程学院为期两个多月的首次工程实训,举全院之力量、集全院之智慧,以学生为本,以强大师资为后盾,在惊喜与成长中划上圆满句号。但这仅仅只是一个开始,这是移动信息工程学院学子们工程梦的开始,正如李文军院长的寄语一般,“梦不远,就在前方”,“珍惜每一次实训机会,将身心充分调动起来去创造,去创新!”