首届中山大学中文系(珠海)、北师大文理学院中文系优秀本科毕业论文交流会顺利举办

凤鸣朝阳

优秀本科毕业论文交流会

中山大学中文系(珠海)、北京师范大学文理学院中文系

为增进两系友谊,沟通人才培养与学科建设经验,6月10日,首届中山大学中文系(珠海)、北京师范大学文理学院中文系优秀本科毕业论文交流会顺利举办。

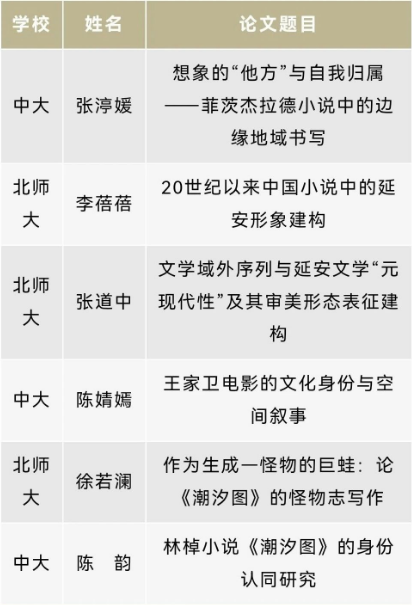

交流会特邀中山大学中文系(珠海)贾智副教授、王治田助理教授、靳一凡博士后及北京师范大学文理学院中文系王小岩副教授、刘锐讲师、张千可讲师莅临现场点评指导。

上午场,地点:中山大学

上午九点,交流会在中山大学中文系(珠海)开幕。中文系(珠海)贾智副教授对北师珠中文系师生们的到来表示热烈欢迎,期待两系能够在大创项目、社会实践、学术科研等方面加强交流与合作。北京师范大学文理学院中文系讲师刘锐作代表发言,他表示,交流会体现了两系对人才培养的重视,也希借此契机增进院系友谊。

接下来,两校优秀本科毕业论文作者分享其毕业论文写作思路和心得,展现了扎实的学术功底、严谨的学术规范和极富思辨的学术思维。

张渟媛同学以菲茨杰拉德小说中的边缘地域书写为研究对象,分析了在复杂的社会环境与较长的时代变迁中菲茨杰拉德自我归属的转向。北京师范大学张千可老师对于张渟媛同学的展示作出了点评,肯定该研究把握作品准确,引用资料到位,并建议在文本细读、传记研究的基础上,从人文地理学角度进一步深化研究。

李蓓蓓同学以“小说延安”为个案考察文学之于城市的建构关系,借助20世纪以来中国小说中的延安书写,归纳出百年延安形象的变迁规律。中山大学靳一凡老师表示,该研究从三个时间段宏观梳理延安这一集体想象从文学城市生成为文化现象的历史,为我们提供了延安文学研究的新思路。同时也建议关注海外字者者书,全面说明延安的世界性地位。

张道中同学从延安文学经典译本及其重要理论基础出发,通过阅读大量文献并对其中的关键词进行梳理,建构了延安文学域外序列这一全新概念,提出了延安文学元现代性这一延安文学发展的根本动力。中山大学靳一凡老师肯定了该研究所提出的延安文学动态性定义、开放性阐释空间。

陈婧嫣同学通过分析王家卫电影对于香港文化身份思索的三个阶段,指出港人具有复杂又曲折的主体认同。北京师范大学张千可老师认为,该研究详细梳理了王家卫电影的解读史与接受史,并建议在论述电影镜头时配图解释,以辅助理解。

徐若澜同学和陈韵同学都选取了新题材小说《潮汐图》作为研究对象进行前沿研究。北京师范大学的徐若澜同学从《潮汐图》的文本出发,沿着“动物”这一视角,借助德勒兹等人的“生成”概念,对《潮汐图》的价值进行新的评估。中山大学王治田老师表示,该研究跳脱出反人类中心主义的研究框架,切入角度有趣。

陈韵同学基于身份认同视角,梳理了《潮汐图》中巨蛙与同性取得身份共鸣、被帝国博物学视作“他者”的曲折认同之路,以及巨蛙为缓释身份焦虑所做的努力。北京师范大学王小岩老师建议将小说所谈及的身份认同问题移植到当代进行思考。

下午场,地点:北京师范大学

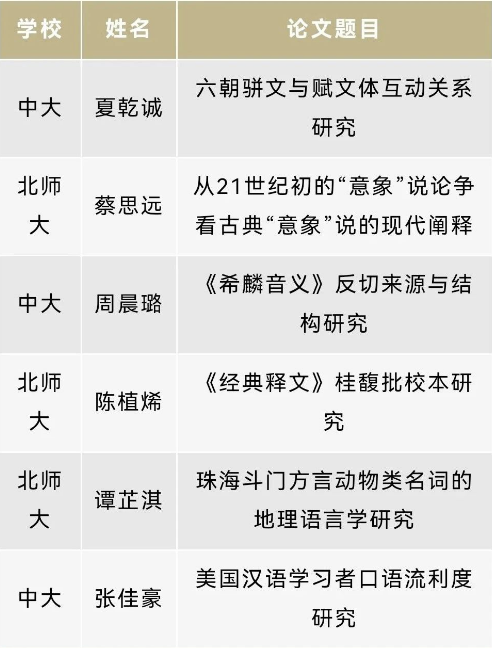

夏乾诚同学聚焦于六朝骈文与赋文体互动关系研究,强调赋对六朝骈体韵文及骈体散文具有不同的影响方式,而骈体散文的体式反过来又对赋产生了影响。王小岩老师指出,该论文研究时间段涉及较广,梳理文献工作值得肯定,建议总体描述赋的特征,落实到句法研究。

蔡思远同学以21世纪初的“意象”说论争为切入点,在批判吸收苏保华意象研究三阶段结论的基础上,着重梳理在新世纪初意象研究的第三次转向初始阶段。王治田老师肯定了论文对概念史的梳理,并强调研究者们不能单纯依赖知网、读秀等数据库来检索文献,需抓住重要学者的论述着重分析,搭建宏观的框架。

周晨璐同学整理了《续一切经音义》卷五中出现的反切,根据来源情况将之进行分类。刘锐老师表示,该研究具有朴学之风,选题恰切,建议使用MicrosoftOffice Access关系型数据库整理归纳语料,并尝试对《希麟音义》的地位和价值做出评估。

陈植烯同学在辑录整理桂馥批语的基础上,抉发该批校本对研究《释文》校勘与探索桂馥治学路径的价值。贾智老师认为,该文章落笔精细、层次分明,切入点较好,建议关注日本江户时代的汉籍校本,在进一步研究中确定桂馥的学术地位。

谭止淇同学以珠海斗万言的10个动物类名词为调查对象,并从中选择说法差异大的5个条目,运用地理语言学的研究方法对其地理分布进行深入考察。贾智老师指出,该论文就地取材,鉴于斗门人口流动性较大,需谨慎考虑方言调查员的对象选择,同时建议进一步扩大文献阅读量,参考同类型调查。

张佳豪同学从口语产出和听觉感知两个角度研究了美国普通话学习者语速和流利度之间的关系,并分析了其感知流利度和感知语速的认知偏倚。刘锐老师指出,该论文是典型的实验范式,研究者通过详实的文献综述准确定位了问题,并复现了相关实验,得到了可靠的数据:建议在行文方面先讨论后反思,增加与相关研究的对话,还可以从理论上进一步探讨其他测度流利度的指标。

下午五点半,交流会圆满落幕。本次交流会主题多样、议程紧凑、氛围融洽,不仅充分展现了两校学子笃学勤思,勇于创新的学术风采,而且增进了两系师生的友谊。双方均表示希望以后继续开展类似的活动,增进在人才培养、学科建设与科学研究方面的交流与合作。

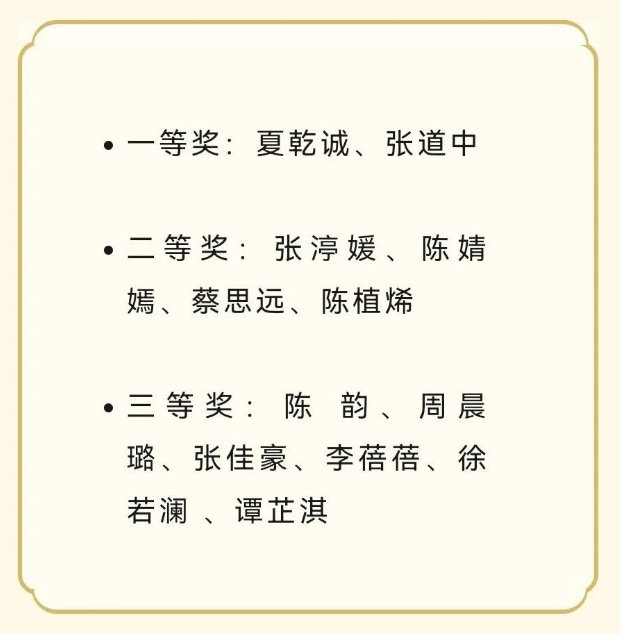

论文颁奖

责编:冶玉兰

一读:吴佳玥

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍