广东省野外科学观测研究站联盟赴西藏调研野外台站建设

2023年7月7日-13日,广东省野外科学观测研究站联盟组织赴西藏林芝高山森林生态系统国家野外科学观测研究站、波密地质灾害教育部野外科学观测研究站(中国科学院波密地质灾害观测研究站)、西藏林芝市气象局、中国科学院大气物理研究所羊八井全大气层观测站等调研考察野外台站建设。

广东省野外科学观测研究站联盟理事长范绍佳(环珠江口气候环境与空气质量变化野外科学观测研究站站长,中山大学教授)、副理事长周平(广东南岭森林生态系统国家野外科学观测研究站常务副站长,南岭森林生态系统野外科学观测研究站常务副站长,广东省科学院广州地理研究所研究员)、常务理事王伯光(南岭森林大气环境与碳中和野外科学观测研究站站长,暨南大学教授)、秘书长王海潮(中山大学大气科学学院副教授)、副秘书长刘永(中国水产科学研究院南海水产研究所研究员)、副秘书长颜萍(广东省科学院广州地理研究所助理研究员)、调研组王兴刚高级工程师(广东港珠澳大桥材料腐蚀与工程安全国家野外科学观测研究站,南京水利科学研究院河流海岸研究所)等共10余人参加了调研考察。

联盟调研组成员7月7日分别从广州、北京、南京等地飞抵西藏林芝市,7月8日到位于西藏林芝市的“西藏林芝高山森林生态系统国家野外科学观测研究站”及其依托单位西藏农牧学院高原生态研究所进行考察交流。西藏林芝高山森林生态系统国家野外科学观测研究站负责人、西藏农牧学院高原生态研究所(以下简称“生态所”)副所长罗大庆教授接待并陪同调研。在生态所办公楼,罗所长介绍了建所历史、西藏林芝高山森林生态系统国家野外科学观测研究站基本情况及阶段性科研成果、目前存在问题及下一步工作计划等内容,带领联盟调研组参观了高原生态所的理化分析实验室、微生物实验室、植物标本库等,陪同调研组前往林芝森林生态站(西藏林芝森林生态系统国家定位观测研究站)考察和座谈。

西藏林芝高山森林生态系统国家野外科学观测研究站隶属于西藏自治区西藏农牧学院高原生态研究所。西藏森林生态系统定位观测研究的设想始于1978年,在高原生态研究所第一任所长徐凤翔教授的不懈努力之下,1980年设想得到原林业部立题;1985年,西藏森林生态系统定位观测研究被西藏自治区教育科技局列为重点课题,并被原林业部列为“七五”期间全国森林生态定位研究布局点之一,正式建立野外站,开始季节性半定位观测研究。1992年林芝站被接纳为“中国森林生态系统研究网络”(CFERN,国家林业局科技司管辖)的成员。1996年在色季拉山东坡海拔3850m处建成永久性长期研究野外观测站,1997年全面启动全年逐日气象观测,定期为CFERN提供观测数据。2005年11月林芝站被国家科技部批准为国家野外科学观测研究站,纳入“国家生态系统观测研究网络”(CNERN)。

在林芝森林生态站座谈会,罗所长介绍了林芝森林生态站建设情况,范绍佳理事长介绍了广东省野外科学观测联盟情况,范绍佳理事长、周平副理事长、王伯光常务理事和罗所长等深入交流,就未来开展森林生态系统、水文径流、气象等方面进一步合作研究达成共识。双方将合作推动广东省科学技术厅、西藏自治区科学技术厅的野外科学考察与研究,支持两省/区野外科学研究站的合作研究。

7月9日,联盟调研组到位于林芝市波密县的波密地质灾害教育部野外科学观测研究站、中国科学院波密地质灾害观测研究站(简称“波密站”)考察交流。出差在外的波密站站长、中国科学院成都山地灾害与环境研究所陈宁生研究员专门委托田树峰博士接待和陪同考察。

波密站2010年建站,为我国藏东南地区地质灾害的重点观测站。波密站所在的帕隆藏布流域位于喜马拉雅山东段和念青唐古拉山东段之间,是印度洋暖湿气流向青藏高原传输形成的舌状多雨区,这里海洋性冰川集中分布、新构造运动活跃、岩层破碎,是青藏高原地质灾害集中发育的地区,灾害类型涵盖崩塌、滑坡(含溜沙坡)、泥石流和冰湖堰塞湖,且多以链状形式出现,表现出类型众多、灾害集中,活动强烈,规模较大且破坏力极强。波密站围绕灾害形成运动机理与防治技术,以地质学、地理学、岩土力学、水力学和水文气象等学科为基础,致力于解决进藏公路铁路、跨界河流水电开发和国土资源保护中的地质灾害问题。同时波密站围绕气候变化条件下和地震作用下地质灾害发展趋势、灾害链机理过程与重大工程灾害风险与防治技术等重大科学问题进行系统观测研究,并采用自动化定点监测结合室内模拟实验,链接西藏国土、水利、气象和地震平台,建立区域地质灾害数据平台,服务于科学研究与重大工程建设。

7月9日晚,在波密站办公楼进行的座谈交流会上,田树峰博士代表波密站站长陈宁生研究员介绍了波密站基本情况,详细介绍了波密站的区域与学科代表性、近三年工作成效以及未来研究方向与建设目标。范绍佳理事长介绍广东省野外观测联盟和环珠江口气候环境与空气质量变化野外科学观测研究站的基本情况,周平副理事长介绍了广东南岭森林生态系统国家野外科学观测研究站的概况。双方探讨了未来合作开展高原水文气象、地质灾害预测等方面研究的可能性。

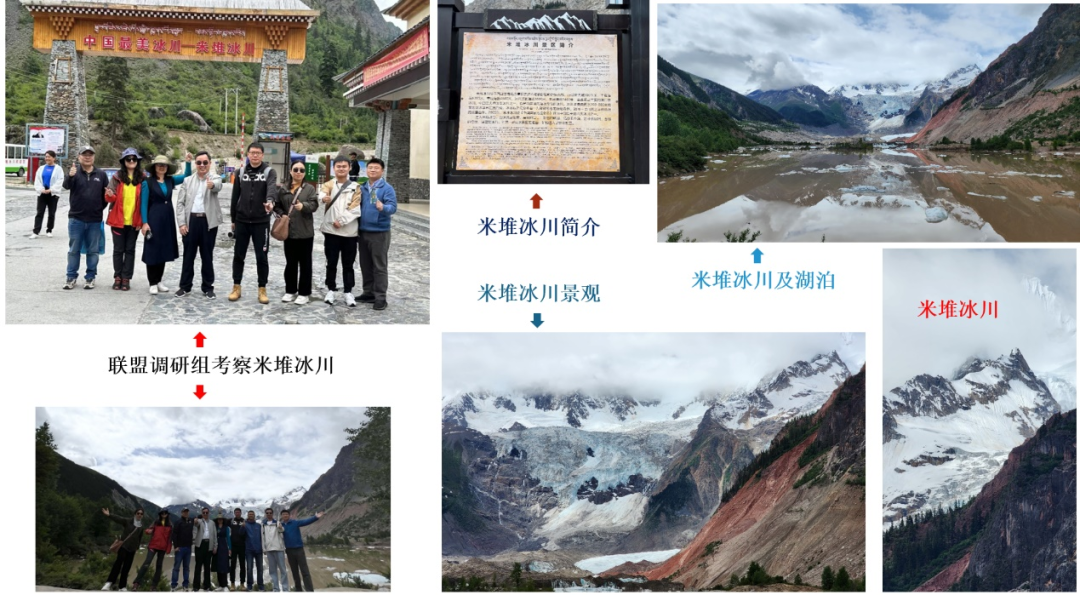

7月10日,联盟调研组考察了波密站米堆冰川观测点、318国道及其周边环境情况。米堆冰川是藏东南海洋性冰川的典型代表,尤以巨大的冰盆、陡峭冰瀑布、消融区上游的冰面弧拱构造及冰川末端冰湖共存为特点。受喜玛拉雅山东段的气候影响,米堆冰川虽位于北纬29°的位置,但冰川末端的温度却比大约北纬44°的博格多山的冰川还要低,是我国现代冰川中较为特殊的现象。

米堆冰川有明显的冰川侵蚀现象,冰川及其消融作用导致山石疏松、流沙、滑坡、泥石流的发生。途径波密等地的318国道,针对不同的滑坡类型,采取了护坡、明洞、石笼、拦砂坝等滑坡防治措施,保障其畅通和安全。

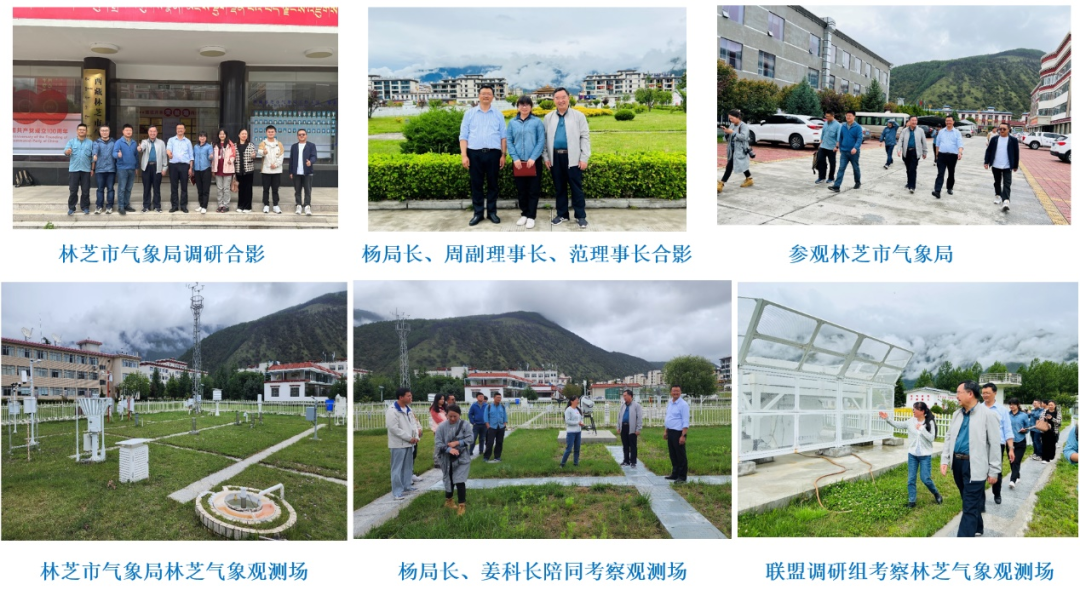

7月11日,联盟调研组前往西藏林芝市气象局调研和座谈,林芝市气象局杨斌局长接待并陪同考察。

林芝气象事业创建于1953年2月。1952年6月西南空军司令部气象处开始组建龙勒气象站,1953年1月在雅鲁藏布江北岸、尼洋河南岸的中古村建站,站名为则拉宗气象站。1954年5月则拉宗气象站由中古村迁至尼池村,更名为林芝气象站。1980年林芝气象站归拉萨市气象台管理。1986年林芝地区恢复成立,在林芝气象站基础上组建林芝地区气象台。1992年搬迁至现址,1998年改名林芝地区气象局,2015年6月更名为西藏林芝市气象局。2019年1月墨脱国家气候观象台挂牌,12月墨脱大气水分循环综合观测野外科学试验基地挂牌。

林芝市气象局已建成布局和功能较为完备的气象灾害大气综合监测站网,拥有4个国家有人地面气象观测站(林芝国家基准气候站、察隅国家基准气候站、波密国家基本气象观测站、米林国家一般气象观测站)、1个国家气候观象台(墨脱国家气候观象台)、11个国家级无人自动气象站(3个县级无人自动气象站)、1个国家高空气象站(CCOS探空站)、1个GPS/水汽监测站、1个国家农业气象观测站、1个多普勒天气雷达站、1个酸雨监测站、4个自动土壤水分观测站、3个闪电定位监测站、1个一级全辐射观测站,20个区域(乡镇)自动气象站等。

在座谈会上,杨斌局长对联盟调研组的到来表示热烈欢迎,介绍了该局的主要工作职责、日常工作的组织与管理等情况。范绍佳理事长介绍了广东省野外观测联盟的组织构架、组建历程、理事会组成、优势学科、发展计划等情况,周平副理事长介绍了南岭森林生态系统国家野外科学观测研究站的情况。范绍佳理事长、杨斌局长一致认为,林芝市海拔跨度从墨脱境内155米到南迦巴瓦峰7782米,跨越了多个气候带,是开展野外观测研究的绝佳区域。双方就联盟技术力量如何协助林芝市气象局,尤其是地处藏东南水汽输送通道的墨脱国家气候观象台,开展相关工作提供技术支撑,合作研究、人才培养等议题进行了深入交流。

座谈会后,杨斌局长、姜瑛子科长陪同联盟调研组参观了位于林芝市气象局内的气象观测场。

7月12日,联盟调研组前往位于拉萨市当雄县羊八井镇、西藏拉萨西北90公里青藏公路和青藏铁路旁的中科院大气所羊八井全大气层观测站考察与交流。中科院大气所羊八井全大气层观测站宣越健顾问接待并陪同考察。

中科院大气所羊八井全大气层观测台站建立于2017年4月,其核心目标是构建一个全中性大气层多要素、高垂直分辨率、准连续探测系统,获取此前国际上尚未可能获得的同一垂直气柱大气要素的同时变化,以高时空分辨率资料理解某些关键作用区(如对流层顶、急流区、中间层顶)的复杂过程;以高时空分辨率、多要素和长时间观测资料来理解全球变化中的大气上下层及其对太阳活动和地表的响应过程,例如全球变暖中的低层变暖和高层变冷;以高时间分辨率和高垂直分辨率多要素来“捕捉”一些可能的瞬变过程,如太阳活动对大气层的物理作用链等。羊八井全大气层观象台部署的APSOS(多波段多大气成分主被动综合探测)系统,采用主被动遥感相结合的方式,涵盖从紫外到红外、从太赫兹到毫米波的探测波段,探测对象包括:大气温室气体、大气污染气体、大气温度、湿度和风场、气溶胶、卷云和非降水云等。该探测系统的各核心单元在技术开发上自成体系,在数据反演方面相互配合,该系统大幅提升了我国在大气环境探测方面的综合国力和技术水平,为大气环境监测、灾害预报和科学研究提供有价值的原始数据,有助于对大气中新过程、新现象的发现和理解。

在座谈会上,宣顾问介绍了羊八井全大气层观测站部署的APSOS(多波段多大气成分主被动综合探测)等系统的使用和服务情况,以及羊八井全大气层观象站在国家子午二期工程、青藏高原二次科学考察、临近空间先导专项和中国科学院前沿科学重点研究项目等多项国家重大科研任务中发挥重要作用,同时2018-2022年基于台站发表相关论文近30篇、获取专利20项、软件著作权7项。宣顾问还介绍了台站与多家高校、科研机构合作开展观测研究的相关经验,范绍佳理事长介绍了广东省野外观测研究联盟情况,双方就野外站如何开放、合作及如何将联盟建设成为一个多学科交叉、跨领域融合的综合研究平台进行深入交流。

7月13日,联盟调研组返回广东,广东省野外科学观测研究站联盟赴西藏调研野外台站建设调研完满结束。

国家野外科学观测研究站是国家重要的科技创新基地之一,是国家创新体系的重要组成部分。青藏高原是全球变化研究的关键地区之一,具有全球变化研究的独特性和优越性,在藏建设的国家级野外科学观测研究站总数有9家。

广东省野外科学观测研究站联盟首次组织的国内野外台站建设调研活动,调研了位于西藏林芝波密县、拉萨当雄羊八井等地区建设的国家野外科学观测站、中国科学野外科学观测站、西藏自治区野外科学观测站、林芝市气象局观测站等不同类型野外观测站点,丰富了联盟调研组对不同环境条件野外台站建设和发展方式的认知,为联盟如何进一步推进广东省野外台站建设、发展、合作提供了重要参考。

责编:孙悠然

一读:陈政元

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍