中山大学地球科学与工程学院黄康有副教授团队揭示了水青冈属植物多样性与东亚夏季风演化的关系

近日,中山大学地球科学与工程学院黄康有副教授联合生命科学学院凡强副教授以及国际著名古生态学家Rachid Cheddadi、分子生物学家 Pierre Taberlet组成国际合作交叉学科团队,其最新研究成果“Fagus diversification in China in relation to East Asian monsoon evolution”在第四纪地质学领域一区Top期刊Quaternary Science Reviews发表。

目前,壳斗科水青冈属植物在我国有4个种,仅分布于季风湿润区亚热带常绿-阔叶落叶混交林中,但该属植物在欧亚大陆的西侧是温带落叶林的建群植物,仅分布1个种。该属植物在大陆间的差异性地理分布、物种多样性以及其丰富的化石资料使其成为研究东亚地区植物地理和多样性起源的极佳对象。

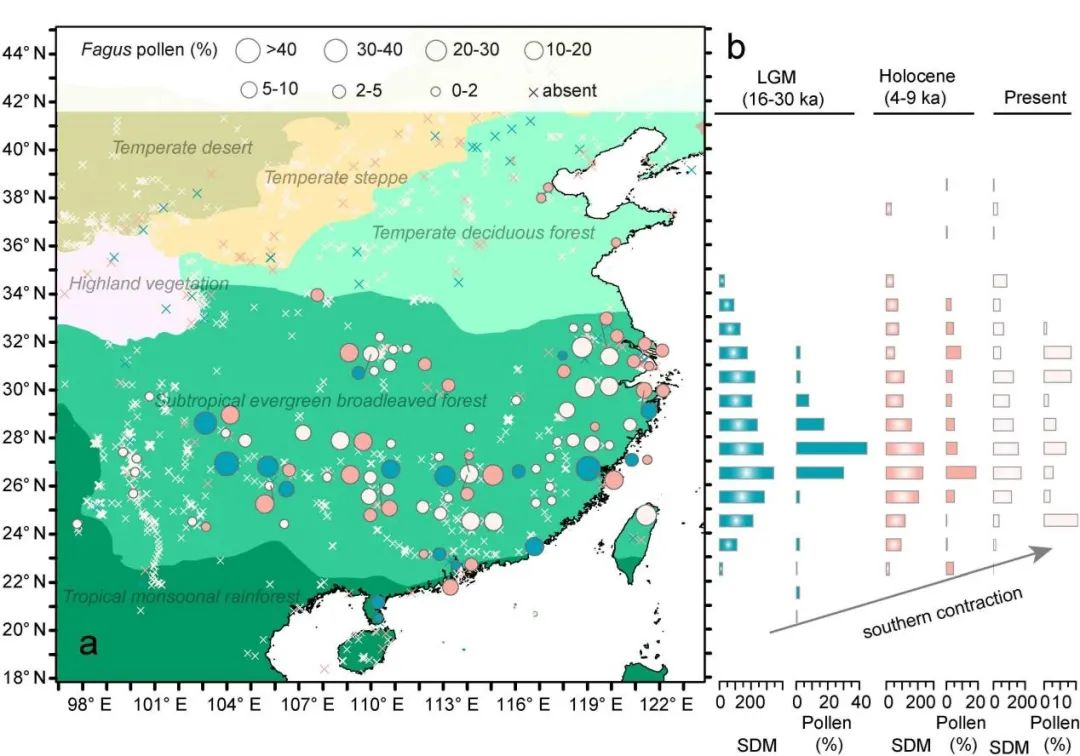

2016年开始,黄康有副教授团队在华南亚热带山地开展了大范围的野外考察和植物DNA样品采集工作,共获得国内水青冈属植物3个主要种27个居群123个个体样品。基于所有个体的浅层基因组测序结果提取叶绿体基因组构建系统发育树,推测谱系分化时间和群体动态历史。获取水青冈属植物59个第三纪化石、296个第四纪化石和3515个现代花粉记录建立其历史地理分布格局(图1)。在地理分布数据的基础上进行物种分布模拟推测其地理分布的主控气候因子和历史地理分布。

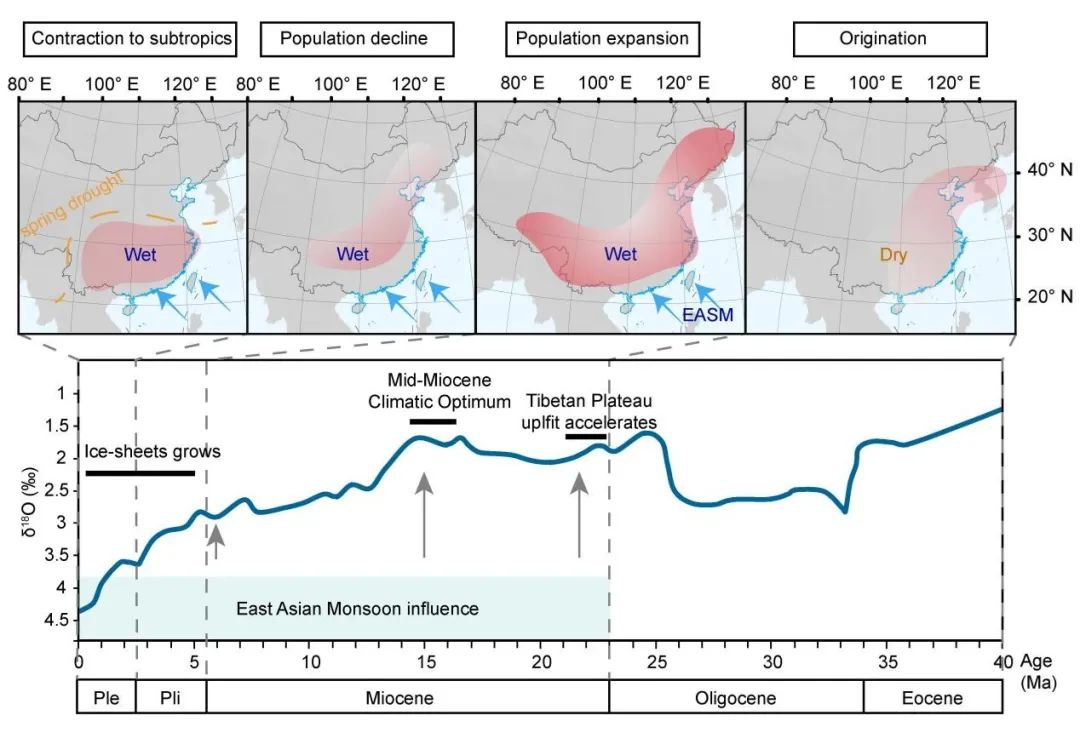

自第四纪冰期以来,中国水青冈属植物退居于东亚亚热带地区,即使在气候相对温暖的间冰期阶段也并未如欧洲水青冈(Fagus sylvatica)一样发生北界的大幅度扩张,而是南界北移,并不断沿着山体向高海拔迁移,造成分布区的逐渐缩小(图2)。水青冈属植物是喜湿的落叶植物,东亚季风气候系统控制下的中国北方春旱是限制中国水青冈属北迁的主控因素。在未来气候变暖条件下,水青冈属植物的地理分布范围将继续缩小,也可能濒临灭绝消失的局面。

谱系分化时间的估算会受到很多因素的影响,很容易得出对物种时空进化历史及机制的错误结论,该研究通过多学科证据交叉印证,证实了以往研究严重低估了中国水青冈的谱系分化时间,发现中新世时期(Miocene)温暖湿润的环境促使中国水青冈属植物大范围扩散至亚热带地区、发生谱系快速分化和种间杂交,亚洲季风的形成/加强是该时期植物扩散的主要驱动力(图3)。

生物多样性在全球的分布并不均匀,东亚亚热带地区是全球生物多样性热点区域之一,探究其物种多样性和地理分布格局的成因机制对全球生物多样性保护具有重要意义。关于对中国亚热带地区植物地理的研究比较多,但鲜有研究结合多学科交叉合作攻克相关的科学问题。多学科交叉手段有效结合可以为重建区域生物地理历史、探究生物多样性形成机制提供更可靠的证据。此研究基于多学科证据,在较高精度上重建了中国水青冈植物地理分布和进化历史,提出东亚季风在东亚亚热带地区生物多样性形成演变过程中由正向向负向作用的关键转变,为揭示东亚亚热带地区生物多样性的成因和未来趋势提供了进一步的线索。

地球科学与工程学院万秋池博士后为论文的第一作者,学院黄康有副教授与中山大学生命科学学院凡强副教授为论文共同通讯作者。该研究工作是在国家自然科学基金、贝尔蒙特论坛国际合作交流项与广东省自然资源事务管理一生态林业建设专项目联合资助下完成。其中,贝尔蒙特论坛(Belmont Forum)国际合作项目是由中国国家自然科学基金委员会(NSFC)、法国国家研究署(ANR)、意大利国家研究理事会(CNR)、德国科学基金会(DFG)、巴西圣保罗研究基金会(FAPESP)和美国国家科学基金会(NSF)等科研资助机构联合资助合作研究。

责编:徐露茜

一读:刘嘉妮

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍