中山大学地球科学与工程学院博士研究生姚欣博在Geomorphology上发表最新研究成果:活动造山带地区分水岭迁移的定量研究

活动造山带是构造、气候和地表过程相互作用最为剧烈的区域,也是地球内、外动力相互作用的最终结果。分水岭是评估活动造山带地貌发育和控制因素的重要研究对象,分水岭稳定性与迁移受控于岩性、降雨和构造作用及其时空差异。近年来,基于数字高程模型(DEM)的地貌参数(χ-值、Gilbert参数等)被广泛应用于分水岭迁移的定量研究。然而,不同地貌参数对于分水岭稳定性的判别仍存在争议, 尤其是在岩石抬升具有显著空间差异的活动造山带边缘地区。

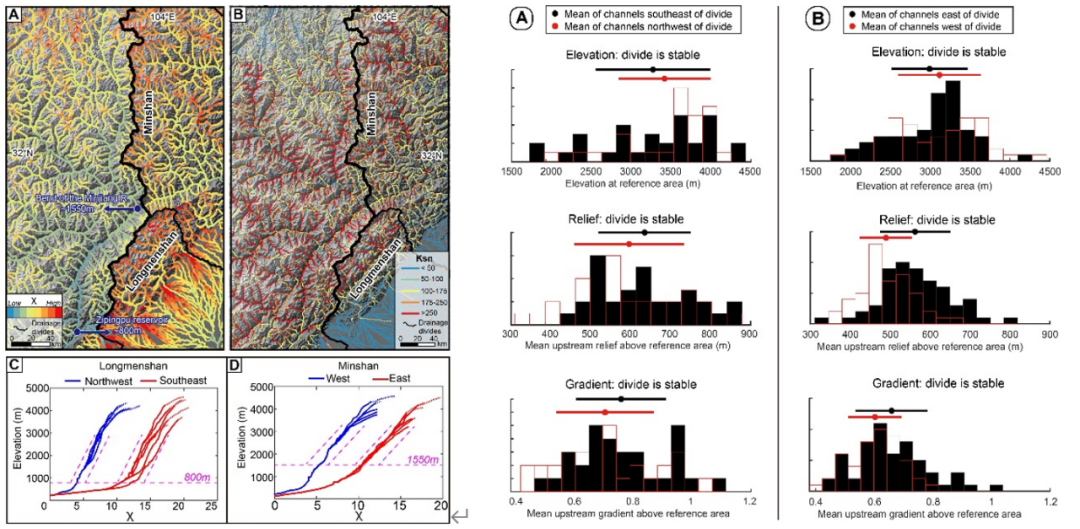

青藏高原东缘水系分布广、地形起伏大、构造活动强烈,构造变形历史、地壳结构及不同时间尺度剥蚀速率等研究及数据资料丰富,是定量研究分水岭迁移及地貌参数有效性的理想实验室(图1)。为此,海洋科学与工程学院田云涛教授研究组博士研究生姚欣博利用χ-值和Gilbert参数等地貌参数,通过综合基岩岩性、降雨量、短-中-长周期的剥蚀速率以及上地壳结构模型所预测的抬升速率等数据,深入分析了龙门山-岷山地区分水岭的状态及控制分水岭迁移内外因素的动态耦合过程。

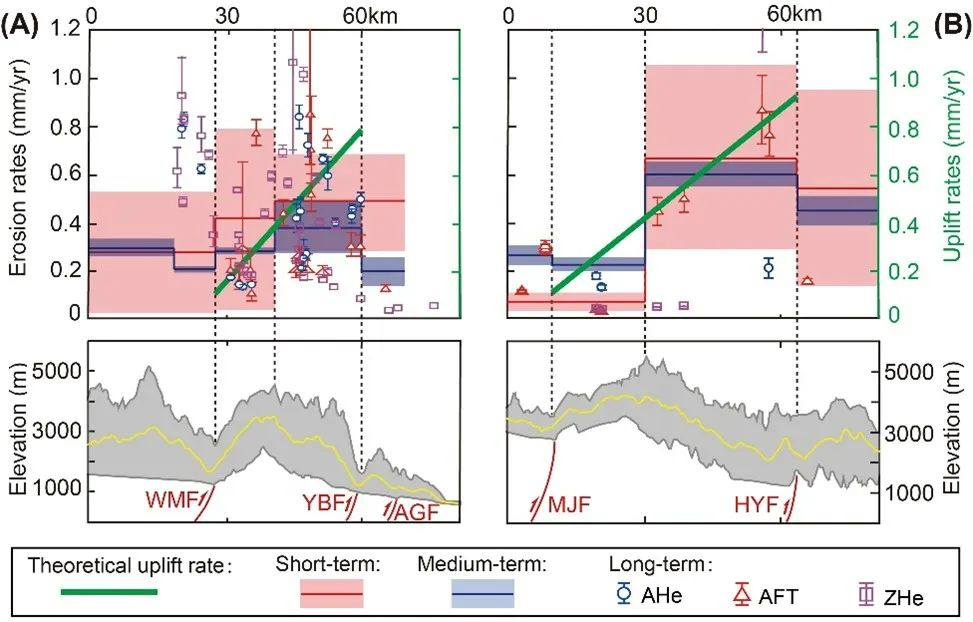

结果表明:(1)龙门山-岷山分水岭两侧存在明显的χ-差异,分水岭东侧的χ-值大于西侧(图2),表面上指示分水岭由西往东迁移;(2)Gilbert参数不同地形指标均指示龙门山-岷山分水岭处于稳态(图3),与χ-差异结果矛盾;(3)短-中-长周期的剥蚀速率结果类似,表明研究区的剥蚀已达到稳态;(4)分水岭两侧的侵蚀速率和抬升速率的差值相近,指示大尺度地形也已达到稳态,与Gilbert参数的分析结果一致(图4)。综上,平行于高原边缘的龙门山-岷山地区等地形及分水岭在较长时间尺度上已达到动态平衡,而分水岭两侧的χ-差异是铲形逆断层非均匀抬升的结果,不能再作为研究区分水岭迁移的指标。

右图3 龙门山-岷山分水岭两侧Gilbert参数

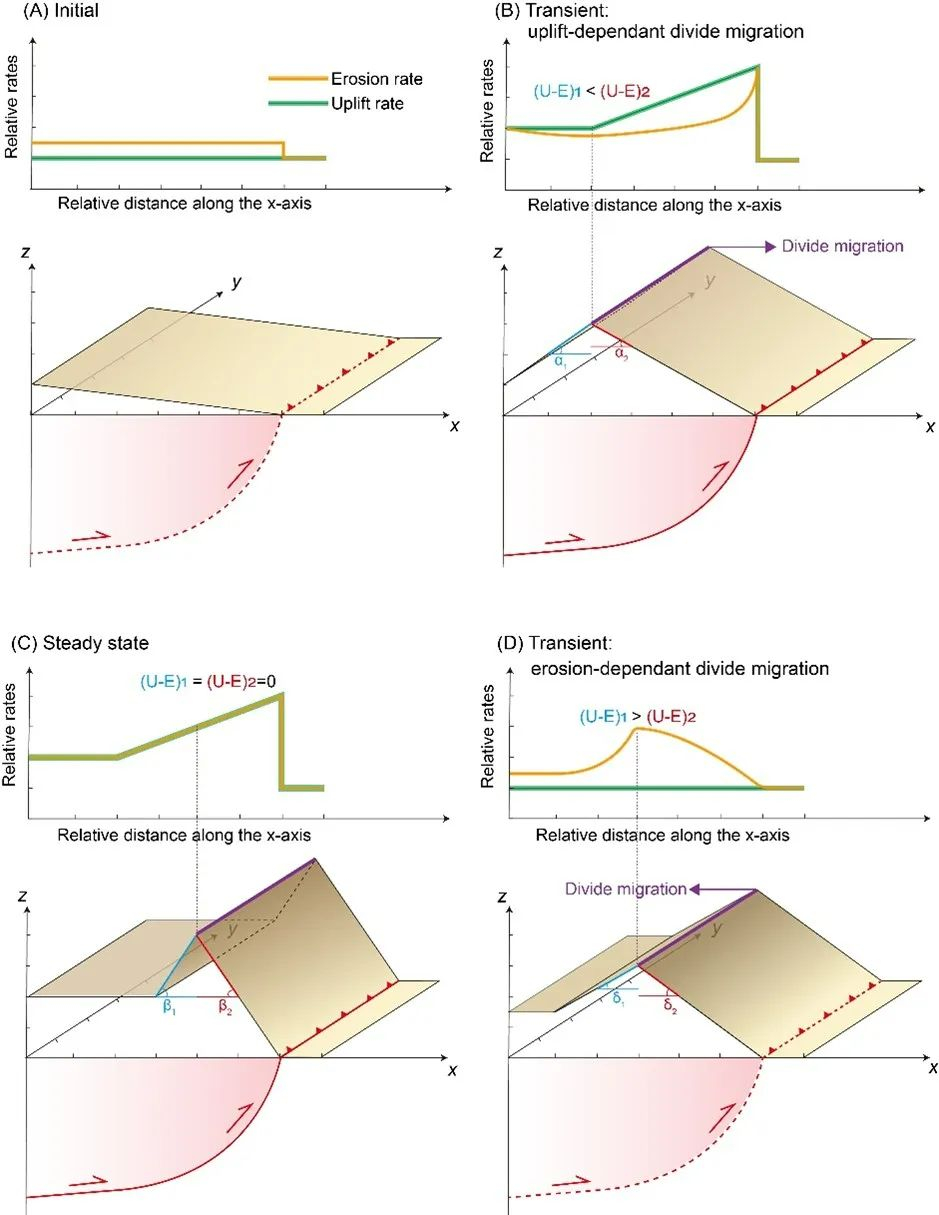

该研究进一步提出了存在显著差异抬升地区,分水岭迁移与演化的动力由地表隆升早期的构造抬升驱动(图5b),经历一个动态平衡阶段后(图5c),最终转变为侵蚀与气候驱动(图5d)。青藏高原东缘已经演化至第二个阶段(图5c),未来将伴随印度与欧亚大陆之间缩短速率的减弱,而演化至侵蚀与气候驱动。

以上研究成果以海洋科学与工程学院博士研究生姚欣博为第一作者,田云涛教授为通讯作者,发表在国际地貌学权威期刊《Geomorphology》(中科院二区,IF:3.9)。原文链接如下:

Yao, X., Tian, Y. *, 2024. Quantifying drainage divide migration in active orogens: Insights from the eastern margin of the Tibetan Plateau. Geomorphology 445, 108974.

(https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108974)

责编:卜晓彤

一读:陈政元

初审:曹雁群

复审:林美珍

审核发布:漆小萍